沖縄県内で農地を相続することになったものの、どこに相談すればいいのか、どんな書類をそろえればいいのか、何から手をつけるべきか分からず不安を感じていませんか?

農地の相続は、住宅や宅地と異なり、農地法や税金の特例など複雑な手続きが絡むため、多くの方が最初の一歩でつまずいてしまいます。

でも安心してください。この記事を読めば、農地を相続する方法から相続後の活用方法までを網羅的に理解し、迷わず進められるようになります。なぜなら、現役の行政書士が初心者にも分かりやすく流れを整理しているからです。

今の不安を解消し、スムーズな相続を実現するために、まずはこの記事で全体像をつかんでください。

沖縄で農地を相続するときにまず知っておくべきこと

農地を相続する場合、住宅や土地など一般の不動産とは大きく異なる手続きや制限があります。

法律や税金、利用方法まで幅広い知識が必要で、知らずに進めると後でトラブルになることも珍しくありません。

ここでは、農地相続の基本をわかりやすく解説しますので、まず全体の流れと注意点を押さえていきましょう。

農地の相続は他の不動産と何が違うのか

農地の相続は、他の不動産と比べて特有の制約があります。

なぜなら、農地法という法律により「勝手に売る・貸す・転用する」ことが厳しく制限されているからです。

たとえば農地を相続しても、農業を続けない場合には届出や許可が必要です。

この仕組みを理解しないと、思った通りに活用できず困る可能性があります。

だからこそ、農地は一般の宅地や建物とは性質が違うと認識し、早めに専門家へ相談するのが安心です。

農地特有の制限があることを前提に、スムーズな手続きを意識しましょう。

相続税や固定資産税への影響

農地を相続するときは、相続税や固定資産税の負担が気になる方も多いでしょう。

実際、農地には税制上の優遇措置があり、一定の要件を満たせば税額が大きく軽減されることがあります。

しかし、その条件を正しく把握しないと、予定以上の税負担に悩まされる恐れがあります。

たとえば「納税猶予」という仕組みもありますが、手続きや農業の継続が必要です。

ですから、相続の段階で税理士や行政書士に相談し、自分のケースでどの制度が適用できるかを確認しましょう。

事前に準備することで、余計な税金を払わずに済みます。

農地相続に関する基本的な法律と規制

農地を相続する際は、農地法や相続税法など複数の法律が関わってきます。

特に農地法では、農地を他の用途に転用する場合や売買する際に厳しい許可や届出が求められます。

これを怠ると、後から罰則や手続きのやり直しが発生する場合もあります。

たとえば農業委員会の承認が必要なケースが多く、申請には多くの書類を準備しなければなりません。

法律の要点を理解することで、相続後のトラブルを防げます。

わからない部分があれば、行政書士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。

沖縄で農地を相続するために必要な手続きの流れ

農地の相続では、単に名義を変えるだけでは終わりません。

農地法の届出や許可、相続登記、市町村や農業委員会への申請、税金の申告など、多岐にわたる手続きが必要です。

それぞれの手続きには期限や必要書類が決まっており、順序を間違えると無駄な手間や費用が発生します。

ここでは、農地相続を進める上で重要な手続きを一つずつわかりやすく解説します。

農地法に基づく届出・許可

農地を相続する際は、農地法に基づく届出や許可が必要になることがあります。

これは、農地の利用目的や受け継ぐ人の状況によって対応が異なるためです。

たとえば、相続後も農業を続けるなら「届出」だけで済む場合があります。

しかし農地を売ったり宅地に変えたりする場合は、農業委員会や知事の「許可」を取らなければなりません。

これを怠ると、契約が無効になったり罰則を受けたりする可能性があります。

だからこそ、農地をどう利用するのかを早めに決め、必要な手続きを確認しておきましょう。

届出や許可の要否は専門家に相談することで確実に判断できます。

登記手続き(相続登記)の進め方

農地を相続したら、所有者を変更するための相続登記が必要です。

この手続きをしないと、正式に自分の名義にならず売却や担保設定ができません。

具体的には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類を集めて法務局に申請します。

相続登記は義務化されており、期限内に手続きをしないと過料が科される可能性もあります。

だからこそ、遅れずに準備を始めることが大切です。

不明点は司法書士に相談すると、スムーズに進められ安心です。

農地相続では特に登記の重要性が高いため、後回しにせず早めに着手しましょう。

市町村・農業委員会への手続き

農地を相続した後、市町村や農業委員会への手続きも欠かせません。

なぜなら、農地の所有や利用には地域の管理が深く関わるからです。

たとえば「相続による農地の届出」は、農業委員会に提出しなければなりません。

これを出さないと、将来的に転用や売却を行う際に不利益を受ける恐れがあります。

また、農地の利用状況について確認が入る場合もあります。

手続きを怠ると後で余計な説明や手間が増えるため、相続が決まったら早めに相談窓口へ足を運びましょう。

市町村役場や農業委員会は、必要書類の確認や手順を丁寧に教えてくれます。

相続税の申告と納税

農地を相続した場合、相続税の申告が必要になるケースがあります。

特に土地の評価額が高い場合は税負担も大きくなるため注意が必要です。

農地には「納税猶予」や「評価減」といった特例が用意されています。

たとえば一定の条件を満たすと、税金の支払いを猶予できたり負担を減らせたりします。

ただし、これらの特例を利用するには期限内に申告し、継続的な農業経営などの要件を守らなければなりません。

だからこそ、相続税については早めに税理士に相談し、自分がどの制度を使えるかを確認しましょう。

正しい手続きを進めることで負担を軽減できます。

農地を相続した後にできる活用方法と注意点

農地を相続した後、「この土地をどうするか」を決めることは大きな課題です。

そのまま農業を続ける、第三者に貸す、売却する、あるいは転用して別の使い方をするなど、選択肢はさまざまあります。

しかし農地には法律や地域のルールが多く、どの選択肢にも注意すべきポイントが存在します。

ここでは活用方法ごとの流れや注意点を具体的に解説していきます。

農地として利用を継続する場合

農地を相続した後、そのまま農業を続ける選択肢があります。

この方法は最もシンプルで、農地法上も手続きが比較的簡単です。

農地を耕作し続けることで、納税猶予や税制上の特例を維持できるメリットがあります。

たとえば一定期間農業を続けると、相続税の支払いを先延ばしにできる場合もあります。

ただし耕作放棄をすると特例が取り消される可能性があるため注意が必要です。

農業を続ける意思がある場合は、農業委員会へ利用状況を定期的に報告しましょう。

継続利用は計画的な管理が大切です。

農地を貸す・売るときの手続きと規制

農地を貸したり売却する場合、農地法による厳しい手続きが必要です。

これを知らずに契約を進めると、後から無効になることもあります。

たとえば第三者へ売る際には、農業委員会の許可を取得しなければなりません。

貸す場合も、単なる賃貸ではなく「農地の貸付許可」が必要です。

手続きには契約書、相手の耕作能力の証明など多くの書類が伴います。

さらに売却先の条件も厳しく、農地として利用できる人に限られる点も特徴です。

そのため、貸し借りや売却を考えたら、早い段階で行政書士や農業委員会に相談して準備を進めましょう。

農地転用を検討する場合のポイント

農地を宅地や駐車場など他の用途に変えたい場合は、農地転用を検討します。

これは法律で最も規制が厳しい手続きの一つです。

農地転用には農業委員会や知事の許可が必要で、申請には詳細な計画書が求められます。

たとえば、市街化調整区域では原則として転用が認められないこともあります。

許可を受けずに無断で転用すると、原状回復命令や罰金が科される恐れがあります。

そのため、転用を考えたらまず地域の制限を調べることが大切です。

わからない場合は行政書士に相談し、手続きを正しく進めましょう。

活用しない場合の管理義務と責任

農地を相続しても、すぐに利用しない場合があります。

しかし放置しているとトラブルが起こるため、管理義務を理解する必要があります。

農地は雑草が生えたり、不法投棄の対象になったりしやすい性質があります。

こうした状態を放置すると近隣から苦情が寄せられ、行政から指導や罰則を受ける場合もあります。

たとえば除草や境界管理を怠ると責任を問われることがあります。

利用予定がない場合でも、定期的に現地を確認し、最低限の管理を続けることが大切です。

管理が難しいときは地元の農業委員会に相談する方法もあります。

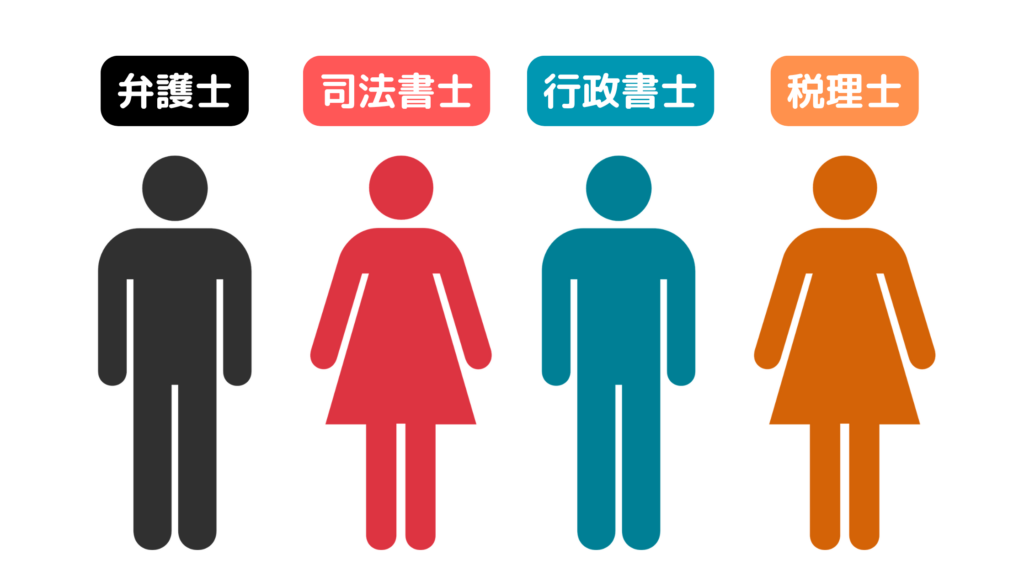

沖縄で農地相続を進める際に相談できる専門家

農地の相続には、法律・税金・登記など幅広い分野の知識が必要です。

一人で全てを調べて進めるのは大きな負担になるため、専門家のサポートを活用するのがおすすめです。

ここでは、農地相続を進める際に頼れる専門家や公的窓口について、それぞれどんな相談ができるのかをわかりやすく解説します。

行政書士に相談できること

農地相続では、行政書士が手続き全般をサポートしてくれます。

行政書士は農地法の届出や許可申請、相続関連の書類作成を代行できる専門家です。

たとえば、農地を相続したあとに「農地転用許可を取りたい」「市町村への届出をしたい」といった場面で相談できます。

自分で書類を用意すると抜け漏れが出やすいため、専門家の確認を受けると安心です。

農地相続の流れや必要書類の整理など、手続きの全体像を知りたいときも頼りになります。

早めに相談すれば、負担を軽減しスムーズに相続を進めることができます。

税理士に相談できること

農地を相続すると、税金の問題が避けられません。

税理士は相続税の計算や申告、節税の相談を専門としています。

農地には「納税猶予制度」や「評価減の特例」など、税負担を抑える制度が用意されています。

ただし、これらを活用するには複雑な条件や期限があるため、専門知識が不可欠です。

たとえば「相続税を分割して払いたい」「農業を続ける条件で税金を猶予したい」といった相談に応じてもらえます。

早めに税理士へ相談することで、余計な税金を払わずに済み、将来のトラブルを防げます。

不安がある方は一度話を聞いてもらうことをおすすめします。

司法書士に相談できること

相続した農地を正式に自分の名義にするには、登記手続きが必要です。

司法書士は登記の専門家で、必要書類の準備や申請を代行してくれます。

たとえば、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集など、複雑な準備が必要な場合もあります。

これを自分だけで進めると、書類不備や申請漏れが発生しやすいです。

司法書士に依頼すれば、正確かつスピーディーに手続きを完了できます。

また、相続人が多いケースや相続関係が複雑な場合も心強い存在です。

登記を済ませないと、売却や貸付ができないため、早めの相談を検討しましょう。

農業委員会・市町村窓口のサポート

農地の相続手続きでは、市町村や農業委員会が相談窓口になります。

ここでは、農地法の届出や許可、利用状況の確認など幅広い相談が可能です。

たとえば「この農地は転用できるのか」「届出にはどの書類が必要か」といった疑問に具体的に答えてもらえます。

公的な窓口なので、手続きの流れを無料で教えてもらえるのもメリットです。

担当者は地域の事情にも詳しく、個別のケースに応じたアドバイスが期待できます。

不安があるときは、一度役場や農業委員会に相談して手続きの流れを確認しましょう。

疑問を解消しながら進められます。

無料相談窓口の活用

農地相続について、いきなり専門家に依頼するのは不安という方も多いでしょう。

そんなときは、無料相談窓口を活用するのがおすすめです。

たとえば市町村役場の相談窓口や法テラスでは、初回無料で法律や手続きについてアドバイスを受けられます。

また、農業委員会や税務署でも相談会を実施していることがあります。

無料相談を利用すれば、どの専門家に何を依頼すべきか整理できます。

早い段階で疑問を解消し、スムーズな手続きに役立てましょう。

迷ったらまず無料相談に足を運ぶことが大切です。

まとめ|農地相続は専門家と一緒に進めるのがおすすめ

農地の相続は、一般的な不動産の相続に比べて必要な手続きが多く、法律や税金の知識も欠かせません。

だからこそ、早めに準備を始めることがとても重要です。

農地法に基づく届出や許可、相続税の申告、登記手続きなど、どれも期限が決まっており、一つでも抜けると大きな負担になります。

特に沖縄では地域ごとのルールや慣習も絡むため、自分だけで全てを進めるのは簡単ではありません。

たとえば、農地を相続してから「どの書類をそろえるのか」「どこに届け出るのか」でつまずく方も少なくありません。

行政書士に相談すれば、必要書類の準備や役所とのやりとりを代行してもらえます。

税理士や司法書士と連携しながら進めれば、相続税や登記もスムーズに完了するでしょう。

だからこそ、相談先を早めに決めておくことが大切です。

農地相続を安心して進めるために、まずは行政書士への相談から始めてみてください。

当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。

初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

沖縄の農地相続に関するよくある質問(FAQ)

農地相続を進める中で、手続きやルールに疑問を感じる方はとても多いです。

ここでは、特に寄せられることが多い質問とその回答をまとめました。

これらを参考にしながら、不安や疑問を一つずつ解消していきましょう。

Q1.相続放棄した場合の農地の扱いは?

相続を放棄すると、その農地を引き継ぐ権利もなくなります。

なぜなら放棄は「初めから相続人でなかった扱い」になるからです。

具体的には次順位の相続人に権利が移るため、他の相続人や親族に影響が及びます。

放棄後は管理責任も免除されますが、手続きを誤るとトラブルになることも。

疑問があれば早めに専門家に相談することが大切です。

Q2.他の相続人と意見がまとまらないときは?

意見が対立する場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

調停では中立の調停委員が話し合いを仲介してくれます。

話し合いで解決できないときは審判に移行し、裁判所が分割方法を決めます。

早めに手続きを進めると感情的な対立を避けやすいです。

争いを防ぐためにも、専門家のサポートを活用しましょう。

Q3.農地の評価額はどう決まる?

農地の評価額は原則として固定資産税評価額をもとに決まります。

加えて立地条件や利用状況も評価に影響します。

市街地に近い場合や転用が可能な土地は高額になりがちです。

相続税の計算では特例もあるため正確な評価が重要です。

不安があれば税理士に相談し、事前に確認しておくと安心です。

Q4.農業をしていない人でも相続できる?

農地は農業従事者以外でも相続できます。

ただし相続後に農地を売却や転用する場合は農地法に基づく許可が必要です。

農業を継続しない場合は管理や手続きが複雑になることがあります。

そのため、農地をどう利用するかを早めに決めることが大切です。

迷ったら行政書士など専門家へ相談しましょう。