「コンカフェを開業したいけれど、どんな許可が必要なのか分からない…」と悩んでいませんか?

初めての開業では、保健所や警察への手続きが複雑に感じられ、不安になる方も多いでしょう。

しかし安心してください。この記事を読めば、コンカフェ開業に必要な「3つの許可」と、その取得手順がスッキリ理解できます。

あなたの夢である理想のコンカフェ開業を、確実に実現するための最短ルートをお伝えします。

開業準備の第一歩として、まずは「許可の全体像」を一緒に確認していきましょう。

コンカフェ開業にはどんな許可が必要?まずは全体像を把握しよう

コンカフェ(コンセプトカフェ)を開業するには、一般的な飲食店とは異なり、複数の許可を取得する必要があります。

なぜなら、コンカフェでは「飲食の提供」に加えて、「接客」や「コンセプトに基づいたサービス」などが行われることが多く、営業形態によっては風俗営業法の対象となるからです。

ここではまず、コンカフェ開業に必要となる主な許可の種類と、それぞれの概要を整理します。

全体像をつかむことで、どの段階でどの申請を行えばよいかが明確になり、開業準備をスムーズに進められます。

「コンカフェ」とは?飲食店と何が違うのか

コンカフェは「飲食サービス+エンタメ性・コンセプト性」を融合させた業態です。

たとえば、メイド喫茶や執事カフェ、アニメやアイドルをテーマにしたカフェなどが代表的です。

一般的なカフェとの違いは「お客様とのコミュニケーション」が重視される点にあります。

スタッフが会話やゲームでお客様をもてなす行為が含まれる場合、それは単なる飲食業ではなく接待行為とみなされる可能性があります。

そのため、コンカフェを開業する際には「飲食店営業許可」だけでなく、「風俗営業法上の許可」も必要になるケースがあるのです。

この違いを理解しておくことが、スムーズな開業準備の第一歩となります。

開業時に必要となる主な許可は3種類

コンカフェを開業するには、主に「飲食店営業許可」「風俗営業法(1号営業)の許可」「消防法上の各種届出」の3つが必要です。

これらはそれぞれ目的や提出先が異なります。

まず、飲食店営業許可は「保健所」が管轄し、衛生的に安全な飲食提供ができるかを確認するものです。

次に、風俗営業法1号許可は「警察署」が管轄し、接待行為を伴う店舗の営業を認めるもの。

最後に、消防法上の届出は「消防署」が担当し、店舗の安全対策を確保するための手続きです。

どの許可も開業には欠かせないものであり、取得の順序や内容を理解しておくことが重要です。

飲食店営業許可

飲食店を開業するすべての店舗に必要なのが「飲食店営業許可」です。

この許可は、食品衛生法に基づき、保健所が衛生的な設備や管理体制を審査して発行します。

取得のポイントは、店舗設備が基準を満たしていること。

たとえば、シンクの数や手洗い場の設置、換気や照明の確保など、細かな条件があります。

また、申請には「食品衛生責任者」の資格を持つ人を配置しなければなりません。

許可の取得には申請から約2週間〜1か月かかるため、店舗契約後は早めの相談が重要です。

風俗営業法(1号営業)の許可

お客様との会話やサービス内容によっては、コンカフェも「風俗営業法1号営業」に該当する場合があります。

この許可は、接待行為を伴う飲食店が法的に営業を行うために必要です。

具体的には、スタッフが客席に着いて談笑したり、ゲームやカラオケなどで一緒に盛り上がるような接客スタイルがあると「接待」と判断される可能性があります。

そのため、通常のカフェよりも厳しい基準が設定されています。

申請先は管轄の警察署で、審査にはおおむね1〜2か月かかります。

申請には図面や誓約書など多くの書類が必要なため、専門家に依頼するのもおすすめです。

消防法上の各種届出

店舗を使用する際は、消防法に基づく届出も必要です。

これは、火災を防ぎ、万一の災害時に安全に避難できる環境を整えるための手続きです。

代表的な届出には「防火対象物使用開始届」「防火管理者の選任届」「消防計画の届出」などがあります。

これらは店舗の構造や面積、スタッフ数によって提出義務が変わります。

消防署による現地確認や設備点検が行われる場合もあるため、内装工事の段階から消防署に相談しておくと安心です。

許可の取得を怠るとどうなる?罰則や営業停止のリスク

必要な許可を取らずに営業を始めると「営業停止」や「罰金刑」などの厳しい処分を受ける可能性があります。

飲食店営業許可なしで営業すると食品衛生法違反、風俗営業法許可なしで接待行為を行うと無許可営業として刑事罰の対象になります。

また、許可を得ていない状態で営業していると、近隣や利用者からの通報で営業継続が困難になるケースも少なくありません。

さらに、行政処分を受けると再申請が難しくなることもあります。

安全で信頼される店舗運営のためには、すべての許可を正しく取得することが最も重要です。

2025年6月からは風俗営業法の改正により無許可営業に対する罰則が強化されました。

2025年風俗営業法改正による罰則の内容

無許可営業に対する罰則

・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑

・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金

・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)

飲食店営業許可の取得方法

コンカフェを開業するために、まず最初に必要となるのが「飲食店営業許可」です。

これは、飲食物を安全に提供できる環境を整えているかを確認するための重要な手続きです。

この許可を取らないまま営業を始めると、食品衛生法違反となり営業停止や罰則の対象になるおそれがあります。

ここでは、飲食店営業許可が必要となる理由から、取得の流れ、必要な店舗設備の基準、費用や期間の目安までを具体的に解説します。

初めて開業する方でも順を追って理解できるように説明しますので、安心して読み進めてください。

飲食店営業許可が必要になる理由

飲食店営業許可は「お客様に安全な飲食を提供するため」に義務付けられています。

食品衛生法に基づき、保健所が店舗の衛生状態や設備をチェックし、一定の基準を満たしているかを確認するためです。

この許可を取得せずに営業した場合、食品衛生法違反として営業停止命令や罰金刑を受ける可能性があります。

また、万が一、食中毒などの事故が発生した際には、社会的な信用を失うリスクも高まります。

飲食店営業許可は「安心・安全な店舗運営」を行うための最低限のスタートラインといえるのです。

取得までの基本の流れ(5ステップ)

飲食店営業許可は、次の5つのステップで取得します。

①保健所への事前相談 → ②店舗・設備の基準確認 → ③申請書類の作成と提出 → ④保健所の現地検査 → ⑤許可証の交付 という流れです。

この順序を守らずに進めてしまうと、店舗改装のやり直しや申請の遅れが発生するおそれがあります。

そのため、開業準備の初期段階から保健所に相談し、計画的に手続きを進めることが大切です。

次からは、それぞれのステップを具体的に解説していきます。

- ステップ1|保健所への事前相談

- ステップ2|店舗・設備の基準確認

- ステップ3|申請書類の作成と提出

- ステップ4|保健所による現地検査

- ステップ5|許可証の交付

ステップ1|保健所への事前相談

まず最初に行うのが、店舗所在地を管轄する保健所への「事前相談」です。

この段階では、予定している店舗の図面や業態をもとに、設備基準や必要書類などのアドバイスを受けます。

事前相談を行うことで、後から設備を修正する手間やコストを防げます。

保健所によって細かな基準が異なるため、開業予定地の保健所で直接確認するのが重要です。

特にコンカフェのように特殊な内装やコンセプトを持つ店舗では、早めの相談が成功のカギになります。

ステップ2|店舗・設備の基準確認

次に、店舗の設備が保健所の定める「衛生基準」を満たしているかを確認します。

たとえば、シンクの数、手洗い場の設置場所、床や壁の素材、換気・照明・給湯設備の有無などがチェック項目です。

この段階で基準を満たしていない場合、工事のやり直しや申請のやり直しが必要になるため注意が必要です。

特に飲食スペースとトイレの間には仕切りが必要など、細かなルールがあります。

工事業者にも保健所の基準を共有し、設計段階から基準を意識して準備を進めましょう。

ステップ3|申請書類の作成と提出

設備が整ったら、飲食店営業許可の申請書を作成し、保健所に提出します。

申請には「営業許可申請書」「営業設備の配置図」「食品衛生責任者の資格証」「水質検査成績書」などの書類が必要です。

提出の際は、申請手数料(地域によって約1万5,000円〜2万円ほど)を支払います。

書類の不備があると受理されないため、事前に担当者へ確認しておくと安心です。

提出後、保健所が現地検査の日程を調整してくれます。

ステップ4|保健所による現地検査

申請後は、保健所の職員による「現地検査」が行われます。

検査では、店舗の衛生状態や設備の配置が基準を満たしているかを確認します。

チェック項目は、シンクの数や手洗い設備の位置、食品の保管方法、排水や照明の状況などです。

問題がなければその場で合格となり、数日後に許可証が交付されます。

不備があった場合は再検査が必要になるため、事前に清掃や設備点検を徹底しておきましょう。

ステップ5|許可証の交付

現地検査に合格すると、いよいよ「飲食店営業許可証」が交付されます。

許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する義務があります。

交付までの期間は、申請からおおむね2週間〜1か月程度です。

この許可証が交付されて初めて、正式に営業を開始できます。

ただし、許可には有効期限があり、更新を忘れると無許可営業となるため注意が必要です。

定期的に衛生点検を行い、常に清潔な店舗運営を心がけましょう。

許可を取るための店舗設備の主な基準

飲食店営業許可を取得するには、店舗が「衛生的で安全な構造」であることが条件です。

主な基準として、調理場に2槽以上のシンク、従業員用の手洗い場、給湯設備、排水設備、換気装置、冷蔵庫などが挙げられます。

さらに、床や壁は水洗いできる素材で仕上げる必要があり、調理場と客席・トイレの間には仕切りを設けることが求められます。

また、照明は十分な明るさを確保し、虫やほこりが入らない構造にすることも大切です。

これらを事前に整えることで、検査がスムーズに進み、許可取得までの時間を短縮できます。

許可取得にかかる費用と期間の目安

飲食店営業許可の取得にかかる費用は、地域によって異なりますが、一般的には約1万5,000円〜2万円前後です。

そのほか、図面作成や水質検査などを外注する場合は、追加で1万円〜3万円程度が必要になることもあります。

期間の目安は、申請から交付までおおむね2〜4週間です。

ただし、店舗の設備に不備があると再検査となり、1か月以上かかるケースもあります。

開業スケジュールを立てる際は、少し余裕をもって申請を進めることが成功のポイントです。

風俗営業法1号許可の取得方法

コンカフェを開業する際、最も注意が必要なのが「風俗営業法(以下、風営法)1号許可」に該当するかどうかです。

単なる飲食店としての営業であれば飲食店営業許可だけで済みますが、接客内容によっては風営法の対象となります。

「お客様と会話するだけでも許可が必要なの?」と驚く人も多いでしょう。

しかし、コンカフェでは“接待行為”とみなされるケースが多く、許可を取らずに営業すると違法となる可能性があります。

ここでは、風営法1号許可の基本知識から、コンカフェが対象となる理由、申請の流れ、注意点までを詳しく解説します。

そもそも「風俗営業法1号許可」とは?

風営法1号許可とは、「接待を伴う飲食店」を営業するために必要な許可です。

具体的には、キャバクラやホストクラブなどのように、スタッフが客席に付き、会話や飲食をともにして楽しませる行為を指します。

この「接待行為」は、単に料理を提供するだけの飲食店とは異なり、営業の目的が娯楽や歓楽を提供することにあるため、風営法の規制対象となります。

そのため、営業できる時間帯や店舗の構造など、厳格な基準が設けられています。

コンカフェであっても接客スタイル次第でこの許可が必要になるのです。

コンカフェがこの許可に該当する理由

コンカフェが風営法1号の許可を求められる理由は、「接客内容に接待行為が含まれる」可能性が高いためです。

たとえば、スタッフが客席に座って会話したり、ドリンクを一緒に飲んだり、ゲームやカラオケを共に楽しむ行為は、接待とみなされることがあります。

こうしたサービスは「お客様を楽しませる行為」に該当し、風営法の管理下に置かれます。

一方で、カウンター越しに会話する程度であれば、接待には該当しないケースもあります。

営業形態によって「必要な許可の種類」が変わるため、開業前に必ず専門家や警察署へ相談して判断を仰ぐことが大切です。

許可取得までの流れ(5ステップ)

風営法1号許可の取得は、以下の5つのステップで進みます。

①要件の確認 → ②必要書類の準備 → ③警察署への申請 → ④警察による現地検査 → ⑤許可証の交付 という流れです。

飲食店営業許可と比べると、提出書類の数や審査基準がかなり厳しく、手続きに1〜2か月程度かかります。

また、提出書類には店舗の図面や誓約書など、専門的な知識が必要なものも多いため、行政書士などの専門家に依頼するのも有効です。

- ステップ1|要件の確認(営業時間・構造要件・人的要件)

- ステップ2|必要書類の準備(図面・誓約書など)

- ステップ3|管轄警察署への申請

- ステップ4|警察による現地検査

- ステップ5|許可証の交付

ステップ1|要件の確認(営業時間・構造要件・人的要件)

まずは、自分の店舗が風営法1号の営業要件を満たしているかを確認します。

主な要件は「営業時間」「構造」「人的要件(欠格事由)」の3つです。

営業時間は原則として深夜0時までで、それ以降は営業できません。

また、客席が見通せる構造であることや、個室がないことなどの構造基準もあります。

さらに、申請者本人や役員が過去に風営法違反などで処分を受けていないことも条件です。

これらを満たしていない場合、申請しても許可は下りません。

ステップ2|必要書類の準備(図面・誓約書など)

次に、申請に必要な書類を準備します。

主な書類は「営業許可申請書」「営業所の平面図」「照明・音響設備の配置図」「誓約書」「住民票」などです。

図面作成には、店舗の正確な寸法や構造を反映させる必要があり、素人にはやや難しい作業です。

また、申請人や従業員に関する身分証明書や、欠格事由に該当しないことを証明する書類も必要です。

書類の不備は審査の遅れにつながるため、慎重に準備を進めることが重要です。

ステップ3|管轄警察署への申請

書類がそろったら、店舗所在地を管轄する警察署の「生活安全課」へ申請します。

このとき、営業所の所在図や周辺環境図など、追加で求められる資料がある場合もあります。

申請時には申請手数料として約2万〜3万円を納付します。

提出後、警察署で内容審査が行われ、問題がなければ現地検査の日程が調整されます。

提出書類の正確性や整合性が重視されるため、記載ミスや図面のずれがないよう細心の注意を払いましょう。

ステップ4|警察による現地検査

書類審査の次に行われるのが、警察による「現地検査」です。

検査では、申請書類と実際の店舗構造が一致しているかを確認します。

たとえば、客席の配置、照明の明るさ、店内の見通し、出入り口の位置などが細かくチェックされます。

検査時に図面との違いが見つかると、再工事や再検査が必要になることもあります。

そのため、内装工事が終わった段階で、行政書士や施工業者と確認を行うことが重要です。

ステップ5|許可証の交付

すべての審査と検査を終え、基準を満たしていると判断されると「風俗営業許可証」が交付されます。

交付までの期間はおおむね1〜2か月程度が目安です。

許可証が交付されたら、営業所内の見やすい場所に掲示する必要があります。

また、営業時間や営業方法に変更がある場合は、その都度届出を行わなければなりません。

これで、正式に「接待を伴うコンカフェ」として営業を始めることができます。

許可申請の注意点と落とし穴

風営法1号の許可申請では、申請内容の一つでも不備があると審査がストップします。

特に多いのが、図面の誤差や照明の明るさ不足、用途地域の確認ミスです。

また、建物が「住宅専用地域」にある場合は、そもそも風営法許可を取得できません。

このような地域要件は申請前に確認しておく必要があります。

さらに、オープンまでのスケジュールに余裕を持ち、専門家と二人三脚で進めることが失敗を防ぐポイントです。

風営許可を取らずに営業した場合のペナルティ

風営法1号の許可を取らずに営業すると、「無許可営業」として厳しい罰則が科せられます。

具体的には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が課される可能性があります。

さらに、営業停止命令や店舗の閉鎖処分を受けることもあり、一度違反すると再申請が難しくなることもあります。

加えて、SNSなどで違法営業の情報が拡散すれば、イメージダウンによる顧客離れも避けられません。

安全で信頼される店舗を運営するためには、必ず風営法に基づいた適正な許可取得が不可欠です。

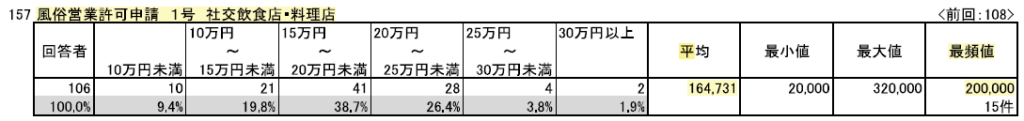

【当事務所の報酬について】

当事務所では、コンカフェ開業に必要な「風俗営業許可申請(1号)」の申請を132,000円~(税込み)で承ります。

令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、200,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り132,000円~(税込み)で対応いたします。

コンカフェ開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。

消防法上で必要な届出の手続き

コンカフェを開業する際は、飲食店営業許可や風俗営業許可だけでなく、「消防法上の届出」も必ず必要になります。

火災のリスクを最小限に抑えるため、開業前に店舗の防火体制を整えておくことが法律で義務づけられているからです。

届出を怠ると、消防署からの是正指導や営業停止命令を受ける可能性もあります。

ここでは、コンカフェ開業時に求められる主な届出の種類や手続きの流れ、消防設備の整備ポイントを分かりやすく解説します。

コンカフェで必要となる主な届出の種類

コンカフェを開業する際には、主に「防火管理者の選任届」「消防計画の届出」「防火対象物使用開始届」などを提出する必要があります。

これは店舗の安全管理体制を明確にし、火災時に迅速な避難誘導ができるようにするための重要な手続きです。

たとえば、客席数が30人以上の場合は「防火管理者」の選任が義務となります。

また、新たに店舗を使用する場合には「防火対象物使用開始届」を、オープン前までに消防署へ提出しなければなりません。

これらの届出は店舗の規模や構造によって異なるため、事前に消防署へ確認しておくことが大切です。

消防署への届出手順と提出時期

消防法に基づく届出は、原則として「営業開始の7日前まで」に行う必要があります。

届出書類は、店舗所在地を管轄する消防署の予防課などに提出します。

まず、どの届出が必要かを確認したうえで、所定の様式に必要事項を記入します。

その後、提出後に消防署による現地確認や指導を受けることもあります。

遅れて提出すると、開業スケジュールに影響する場合もあるため、保健所の許可申請や風営許可の手続きと並行して進めるのが効率的です。

早めの準備が、スムーズな開業につながります。

消防設備・避難経路の整備ポイント

消防署への届出とあわせて重要なのが、店舗内の消防設備や避難経路の整備です。

消火器、非常灯、誘導灯、火災報知器などの設備は、消防法で定められた基準を満たす必要があります。

また、カウンター席や通路に障害物を置かず、非常口を常に確保しておくことも重要です。

店内が暗めの照明の場合は、非常灯の明るさにも注意しましょう。

これらの安全対策を怠ると、消防検査で不合格になるだけでなく、火災時に重大な被害を招くおそれがあります。

「安全に楽しめる空間」をつくる意識が、信頼される店舗運営の第一歩です。

許可申請をスムーズに進めるためのコツ

コンカフェの開業手続きは、複数の許可申請を同時進行で行う必要があるため、思った以上に時間と手間がかかります。

特に店舗の条件や設備によっては、保健所や警察、消防署の審査がスムーズに通らないこともあります。

しかし、あらかじめ準備や手順を工夫すれば、許可取得までの期間を大幅に短縮することが可能です。

ここでは、コンカフェの開業許可をスムーズに進めるための実践的なコツを3つの視点から紹介します。

開業前に「店舗選び」で確認しておくべきポイント

スムーズに許可を取得するためには、店舗選びの段階から「立地」と「構造」を意識することが重要です。

保健所や警察が定める構造基準を満たさない物件では、どんなに内装を整えても許可が下りない場合があるからです。

たとえば、風俗営業許可を取る場合は住宅地など「許可が出ない地域(用途地域)」が存在します。

また、厨房の広さや排水設備なども飲食店営業許可の基準に影響します。

契約前に図面を持って行政窓口に相談しておけば、後の改修コストを防ぎ、開業準備をスムーズに進められます。

各許可の申請時期をずらすと効率的

複数の許可を一度に申請しようとすると、書類の準備や現地検査のスケジュールが重なり、手続きが混乱しがちです。

そのため、許可ごとに時期を少しずつずらして申請するのが効率的です。

具体的には、まず「飲食店営業許可」の準備を進め、その後に「風俗営業許可」や「消防届出」を行う流れが理想です。

これは、保健所の許可証が警察署の風営許可申請で必要になるケースが多いためです。

段階的に進めることで、ミスや修正の手間が減り、開業スケジュールを安定させることができます。

図面作成や書類準備はプロに任せると時短できる

コンカフェの許可申請には、店舗の平面図・照明配置図・設備図など、専門的な書類が多数必要になります。

これを自分で作成するのは非常に手間がかかり、修正を求められるケースも少なくありません。

そこで、行政書士や設計士などの専門家に依頼することで、正確かつ短期間で書類を整えることが可能です。

特に風営許可の図面は細かな寸法や客席配置が厳密に求められるため、プロのサポートが大きな時短効果を生みます。

結果的に、余計なトラブルや再申請を防ぎ、開業準備全体のスピードを上げることにつながります。

専門家に相談するメリットと相談先の選び方

コンカフェの開業では、飲食店営業許可や風俗営業法許可、消防届出など、複数の行政手続きを同時に進める必要があります。

しかし、それぞれの申請書類や図面には専門的な知識が求められ、慣れていない人が一人で行うと時間がかかるうえ、ミスのリスクも高まります。

そんなときに頼りになるのが、行政手続きの専門家である「行政書士」です。

ここでは、行政書士に依頼することで得られる主なメリットと、信頼できる専門家を選ぶポイントを紹介します。

行政書士に依頼することで得られる3つのメリット

行政書士に依頼する最大のメリットは、複雑な手続きをスムーズに進められることです。

飲食店営業許可や風営許可など、書類の内容を一つでも間違えると再提出になる場合があり、時間的ロスが大きくなります。

プロに任せれば、最新の法令に基づいて正確な書類を作成してもらえるため、安心して開業準備を進められます。

さらに、スケジュール調整や行政窓口との連絡も任せられるため、開業までの負担を大幅に軽減できます。

手続きのミス防止

行政書士に依頼することで、申請書や図面の記載ミスを未然に防ぐことができます。

特に風俗営業許可の申請は書類の不備で差し戻されるケースが多く、独学では見落としが発生しやすい部分です。

専門家は、申請のルールや地域ごとの運用基準を熟知しており、提出前に書類の整合性をしっかり確認してくれます。

結果として、許可取得までの期間が短縮され、安心してオープン準備に集中できます。

スケジュール調整の最適化

行政書士に依頼すれば、保健所や警察、消防署への手続きスケジュールを一括で管理してもらえます。

複数の許可申請を並行して行う場合、申請の順番や提出時期を誤ると、予定していた開業日に間に合わなくなることもあります。

専門家は全体の流れを把握し、最適なタイミングで手続きを進めてくれるため、無駄な待ち時間を減らせます。

開業スケジュールを安定させ、スムーズなスタートを切ることができます。

警察や保健所とのやり取りを代行

風俗営業許可や飲食店営業許可の申請では、警察署や保健所とのやり取りが何度も発生します。

しかし、初めての人にとっては専門用語が多く、説明を理解するのにも時間がかかります。

行政書士に依頼すれば、こうしたやり取りを代理で行ってくれるため、手続きに不安を感じる必要がありません。

また、担当者との調整もスムーズに進むため、無駄なトラブルや再提出を防げるのも大きなメリットです。

専門家選びのポイントと費用の目安

信頼できる行政書士を選ぶには、「風俗営業許可や飲食業関連の実績があるか」を必ず確認しましょう。

同じ行政書士でも、得意分野が異なるため、コンカフェのような特殊業種に詳しい人を選ぶことが重要です。

また、料金の相場は申請の種類や地域によって異なりますが、風営許可は20〜40万円前後、飲食店営業許可は5〜10万円程度が一般的です。

費用の安さだけで選ぶのではなく、サポート範囲や実績を比較して選ぶことが、トラブルのない開業への近道です。

まとめ|コンカフェ開業は「3つの許可」を正しく理解して進めよう

コンカフェ開業には、「飲食店営業許可」「風俗営業許可」「深夜酒類提供届出」という3つの許可を正しく理解することが大切です。

どれが必要かを見極められないまま開業を進めると、後から営業停止や罰則のリスクに直面する可能性もあります。

スムーズに開業を進めるには、最初に自分の営業形態を整理し、必要な手続きを早めに把握することがポイントです。

そのうえで、図面作成や警察との調整など、時間と手間のかかる部分は専門家に任せるのが最短ルートです。

許可申請は一見シンプルに見えても、実際は細かな法令や基準を満たす必要があります。

不安がある方は、経験豊富な行政書士に相談し、確実で安心なコンカフェ開業を目指しましょう。

当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。

初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。