沖縄で飲食店を開業したいけれど、手続きが多すぎて何から始めればいいのか分からず、頭を抱えていませんか?開業に必要な手続きを整理しないまま進めてしまうと、後でトラブルになることも少なくありません。

この記事を読むことで、沖縄で飲食店を開業する際に必要な税務署での具体的な手続き方法がしっかり理解でき、不安なくスムーズに準備を進められます。

税務署の開業届や青色申告申請書の提出方法、必要書類、注意点までわかりやすく解説。面倒な手続きを効率化して、本業に集中できるようにサポートします。

飲食店開業の夢を叶えるために、まずは税務署での手続きを確実に行うことが大切です。この記事を読めば、複雑な手続きもスムーズにクリアできるでしょう。今すぐチェックして、一歩踏み出しましょう。

記事の後半では、開業準備を効率的に進める方法についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

沖縄で飲食店を開業する前に知っておきたい税務署での手続きとは?

飲食店の開業準備と聞くと、多くの方は物件探しや内装工事、メニュー開発に意識が向きがちです。

しかし、それと同じくらい重要なのが、税務署での手続きです。

開業届や青色申告の申請など、所定の届出を怠ると後々トラブルや損失の原因になりかねません。

「面倒そう」と感じて後回しにすると、余計な手間がかかったり、税制上の優遇を受け損ねる可能性もあります。

このセクションでは、飲食店開業にあたり税務署で必要となる届出の基本と、

なぜそれが必要なのか、怠った場合にどんなリスクがあるのかを分かりやすく解説していきます。

飲食店を開業するなら、税務署への届出は避けて通れない

飲食店を個人で開業する際には、「開業届」の提出が必須です。

これは事業を始めたことを税務署に正式に知らせるための基本的な手続きです。

提出を忘れてもすぐに罰せられるわけではありませんが、

開業届を出していないと青色申告の申請ができず、節税のチャンスを逃すことになります。

さらに、事業用の銀行口座を作る際にも「開業届の控え」が必要になるケースが多いため、

実務的な面でも開業届の提出は欠かせません。

つまり、開業届を出すことは事業主としてのスタートラインに立つ第一歩です。

税務署への届出は義務であると同時に、事業運営における土台とも言えるのです。

税務署への届出が必要な理由とは?

税務署への届出は、事業を適切に運営し、税制上の権利を正しく受けるために必要です。

特に「青色申告承認申請書」を出すことで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除など、

節税に直結する制度を活用できるようになります。

また、給与を支払う従業員がいる場合、「給与支払事務所等の開設届出書」などの提出も求められます。

これにより、税務署側も源泉徴収や年末調整などを適切に管理できるようになります。

要するに、税務署への各種届出は**「事業と税金を結びつける大事な入口」**なのです。

正しく届出を行うことで、後のトラブル回避や税務調査への備えにもつながります。

届出を怠るとどうなる?罰則やデメリットを解説

届出を怠った場合、法律上すぐに罰金が課されるケースは少ないですが、

本来得られるはずの税制上のメリットを失うリスクがあります。

たとえば、「青色申告承認申請書」を期限内に提出しないと、青色申告ができず、

白色申告となり控除額も大幅に減ってしまいます。これは税金面で大きな損失です。

また、開業届を提出していないと、個人事業主としての身分が曖昧になり、

金融機関での融資やビジネス契約時にも不利になることがあります。

さらに、税務署側から「無申告」とみなされることで、

後に追徴課税やペナルティが課される可能性もゼロではありません。

「面倒だから後でいいや」と放置していると、将来的に大きなツケが回ってくる――

それが税務署の届出を怠る最大のリスクです。

飲食店開業時に税務署へ提出する主な届出一覧

飲食店を開業する際には、税務署に対していくつかの届出を提出する必要があります。

これらはすべて事業運営に直結する重要な手続きであり、提出のタイミングや対象者によって内容が異なります。

届出を正しく行っておくことで、節税効果を得られたり、税務上のトラブルを未然に防げる可能性も高まります。

ここでは、開業時に特に押さえておくべき主要な届出を4つご紹介します。

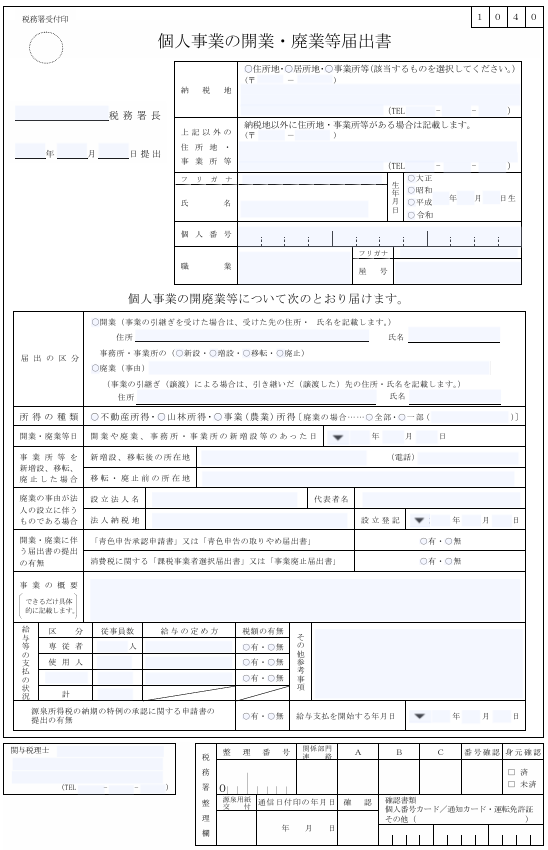

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

飲食店を始めるにあたって、まず提出すべきなのが「開業届」です。

これは税務署に「これから事業を始めます」と申告するための基本的な届出です。

この書類を提出することで、正式に「個人事業主」として登録され、

その後の青色申告や銀行口座の開設などもスムーズに進めることができます。

提出期限は開業日から1か月以内。提出しなくても罰則はありませんが、

開業届がないと青色申告ができず、結果として税制面で損をすることになります。

そのため、事業スタート時の最優先タスクとして、必ず開業届は提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書

開業届とあわせて提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。

この書類を出しておくと、最大65万円の特別控除が受けられるなど、大きな節税効果が期待できます。

提出期限は「開業日から2か月以内」で、期限を過ぎるとその年は青色申告ができなくなります。

一度提出すれば、毎年申請し直す必要はありません。

青色申告には帳簿の作成など多少の手間はありますが、

クラウド会計ソフトを使えば初心者でも十分対応できます。

節税メリットを最大限活かすためにも、開業届とセットでの提出が鉄則です。

消費税に関する届出

飲食店では原則として開業初年度から消費税の納税義務はありません。

しかし、条件によっては「消費税課税事業者選択届出書」などを提出することで、

仕入れなどにかかった消費税を控除できるケースがあります。

例えば、設備投資が大きい初年度などは、あえて課税事業者を選ぶことで節税になる可能性もあります。

反対に、必要ないのに課税事業者になると納税負担が増えるため注意が必要です。

この届出が必要かどうかは事業内容や売上予測により異なるため、

税理士など専門家に相談して判断するのが安心です。

給与支払いをする場合の届出

アルバイトや従業員を雇って給与を支払う場合は、以下の2つの届出が必要です。

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(対象者のみ)

これらの書類は、税務署に対して「給与を支払う体制があります」と知らせるものであり、

源泉徴収や年末調整のために必要な手続きです。

提出を怠ると税務署からの指摘や、従業員への対応ミスにつながる恐れがあります。

開業初期にスタッフを雇う予定がある場合は、早めに対応しておきましょう。

各届出の内容・提出方法・必要書類を解説

飲食店の開業に向けて、税務署へ提出すべき届出は複数ありますが、

「具体的にどうやって出すの?」「何を添えて提出すればいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

このセクションでは、それぞれの届出における提出方法・記入時の注意点・必要書類を整理し、

初めてでも迷わず対応できるようわかりやすく解説します。

事前にしっかり準備しておくことで、開業後のスタートをスムーズに切ることができます。

開業届の提出方法と記入ポイント(持参・郵送・e-Tax)

開業届は、3つの方法で提出することができます。

【①税務署に直接持参】【②郵送】【③e-Tax(電子申請)】のいずれかを選択しましょう。

おすすめは「郵送提出」。控えにも税務署の受領印が押されるため、銀行口座開設などにも使いやすいです。

記入時のポイントとしては、「開業日」は明確に設定し、「事業の概要」はなるべく具体的に書きましょう。

例えば「飲食店営業」だけでなく、「ランチ営業中心の和食店」などと記載することで、

後々の審査や確認がスムーズになります。

提出方法の自由度が高い反面、記入ミスに注意が必要な書類でもあるため、提出前にチェックを忘れずに。

青色申告のメリットと申請のタイミング

青色申告は、事業を継続していくうえで大きな節税メリットを得られる制度です。

具体的には、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越し、家族への給与支払いの経費化などが可能になります。

これらの恩恵を受けるには、「青色申告承認申請書」を開業から2か月以内に提出する必要があります。

期限を過ぎると、その年は青色申告が適用されず、大きな節税チャンスを逃すことに。

「まだ利益が出ていないから関係ない」と思う方もいますが、初年度から青色申告を選ぶことで

帳簿管理の習慣がつき、資金の流れも明確になります。

そのため、節税だけでなく、経営の見える化にも役立つ制度として活用すべきです。

提出時に必要な書類とチェックリスト

各届出を提出する際には、必要な添付書類や準備物があります。

たとえば、開業届を郵送で提出する場合は「開業届の控え用コピー」と「返信用封筒(切手貼付)」が必要です。

青色申告承認申請書も同様に控えを取っておくと安心です。

加えて、マイナンバーの記載が必要なため、個人番号カードまたは通知カードの写しの添付も忘れずに。

以下は基本のチェックリストです。

- 開業届(正本+控え)

- 青色申告承認申請書(正本+控え)

- 本人確認書類(写し)

- 返信用封筒・切手(郵送の場合)

提出方法に応じて必要書類が変わるため、事前確認が非常に重要です。

不備があると再提出になるケースもあるため、1つひとつ丁寧に準備しましょう。

税務署での届出に関するよくある疑問と注意点

税務署への届出は、形式的な手続きのように見えて、実は事業運営に直結する重要なポイントが多くあります。

「いつ開業日にすればいい?」「法人と個人で違いはある?」「間違えたらどうするの?」といった疑問は、開業前によくある悩みの一つです。

ここでは、開業届や青色申告などの届出において混乱しやすいポイントや注意点を、実際の対応方法とともにわかりやすく整理して解説します。

開業日はどのタイミングで設定すべき?

開業日は、「実際に事業をスタートした日」を記載するのが原則です。

ただし、いつを「開業日」とするかは判断が難しい場面もあります。

結論としては、「売上が発生した日」または「店舗を営業開始した日」を基準にするのが一般的です。

準備期間中に開業届を出すと、帳簿上の管理が煩雑になる可能性があります。

また、青色申告承認申請書の提出期限(開業日から2ヶ月以内)にも影響するため、

開業日は帳簿管理や申請スケジュールに直結する重要な日付です。

事業開始の直前や、実際に営業を開始したタイミングで開業届を出すのが現実的でしょう。

法人と個人で手続きはどう違う?

飲食店を開業する際、個人事業主と法人では手続きの内容が大きく異なります。

結論から言えば、法人のほうが届出の数も複雑さも格段に増えます。

個人事業では、主に「開業届」「青色申告承認申請書」などの提出で完了しますが、

法人は法務局での設立登記のほか、税務署・県税事務所・市町村への複数の届出が必要です。

また、法人は税制や会計処理も複雑になるため、専門家のサポートがほぼ必須といえます。

初めて開業する方や、小規模からスタートする場合は、

まずは個人事業から始めて、軌道に乗ったら法人化を検討するという流れが現実的です。

届出内容を間違えた・変更したいときの対応方法

届出書を提出したあとに「記入を間違えた」「内容を変更したい」と気づくことは少なくありません。

その場合でも、焦らず適切な対応をすれば問題ありません。

たとえば、開業届の修正であれば、再度正しい内容を記載した届出を提出すればOKです。

青色申告承認申請書も、内容を変更したい場合は「変更届出書」で対応できます。

重要なのは、間違いや変更があれば、速やかに税務署に申し出ることです。

自己判断で放置すると、後々の帳簿や税申告に支障をきたす可能性があります。

心配なときは、税務署に直接確認するか、税理士に相談して手続きするのが安心です。

税務署だけじゃない!飲食店開業に必要なその他の手続き

飲食店の開業では、税務署での届出に加えて複数の行政機関での許可や届出が必要になります。

「書類提出は税務署だけでいい」と思っていると、開業予定日に間に合わないという事態にもなりかねません。

特に飲食店は、食品衛生や防火、安全管理など、公共の安全や衛生に関わる業種のため、

保健所・消防署・警察署などへの申請も不可欠です。

ここでは、飲食店開業時に必要となる代表的な手続きを3つに分けて紹介します。

どれも見落とすと営業ができなくなる恐れがあるため、しっかりチェックしておきましょう。

営業許可申請(保健所)

飲食店を営業するには、保健所から「食品衛生法に基づく営業許可」を取得する必要があります。

これは法律で義務付けられており、許可なしでは開業できません。

営業許可を取得するには、まず店舗の設計図を持って保健所へ事前相談し、

施設基準を満たしているか確認を受けます。工事完了後には現地検査があり、合格すれば許可が下ります。

さらに、「食品衛生責任者」の設置も義務です。調理師や栄養士の資格がない場合は、

保健所が開催する講習を受けることで資格を取得できます。

営業許可が出るまでには時間がかかるため、早めの準備が重要です。

消防署への届出(防火管理者・防火対象物使用開始届など)

飲食店のように人が集まる施設では、消防署への届出や防火対策が義務付けられています。

たとえば、店舗の面積が300㎡以上であれば「防火管理者」の選任が必要です。

また、店舗として新たに物件を使う際には「防火対象物使用開始届出書」の提出が求められます。

これは、火災リスクに対応するための重要な届出であり、開業の直前に慌てて準備すると間に合わないケースもあります。

さらに、ガス機器や火を扱う厨房がある場合は、消防用設備の設置基準も確認が必要です。

届出を怠ると営業停止や罰則の対象になる可能性があるため注意が必要です。

警察署での手続き(風営法の許可申請など)

営業時間や接待行為の有無によっては、風俗営業法(風営法)に基づく警察署での許可申請が必要になる場合があります。

たとえば、深夜0時以降にお酒を提供するバー形式の飲食店などが該当します。

この場合、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」などを警察署へ提出しなければなりません。

無届で営業すると風営法違反となり、最悪の場合、営業停止や罰則を受けることになります。

許可には図面作成や用途地域の確認も必要で、難易度がやや高いのが特徴です。

深夜営業を予定している場合は、早い段階で警察署に相談しておくことが大切です。

忙しい開業準備を効率化するには?専門家の活用がおすすめ

飲食店の開業準備は、物件探し・設備選定・人材確保など、やるべきことが山積みです。

そのうえ税務署・保健所・消防署などへの各種手続きを自分ひとりでこなすのは、時間的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。

こうした煩雑な事務手続きは、税理士や行政書士などの専門家に依頼することで、効率よく進めることができます。

このセクションでは、どんな手続きを専門家に任せられるのか、依頼するメリット・デメリット、

そして沖縄県内で相談できる窓口や専門家の情報について解説します。

税理士・行政書士に依頼できる手続き一覧

飲食店を開業する際、税理士や行政書士がサポートしてくれる手続きは多岐にわたります。

たとえば、税理士であれば開業届や青色申告の申請、帳簿の作成や経理の指導が可能です。

一方、行政書士は営業許可や深夜営業届、風営法関連の手続きなど、官公署への申請代行を得意としています。

また、消防署への届出や、図面作成のアドバイスなども行政書士がサポートできる範囲です。

専門分野が異なるため、必要に応じて複数の士業と連携するのも現実的な選択です。

煩雑な書類作成や申請に時間をかけるより、プロに任せて本業に集中することが重要です。

専門家に依頼するメリット・デメリット

開業手続きを専門家に任せる最大のメリットは、「時間」と「安心」を確保できることです。

書類の書き方や提出先を調べる手間が省け、申請ミスや手続き遅延のリスクも減らせます。

また、税務や法令に詳しいプロが伴走してくれることで、経営初期の不安も軽減されます。

特に税理士に依頼すれば、節税対策や資金繰りの相談にも対応してくれます。

一方で、当然ながら報酬が発生する点はデメリットといえます。

しかしそのコスト以上に得られる「時間と信頼の価値」は、開業期には非常に大きなものです。

開業のスピード感を重視するなら、専門家のサポートは強力な選択肢です。

沖縄で相談できる開業サポート窓口・専門家とは?

沖縄県内には、飲食店開業をサポートしてくれる公的機関や士業事務所が多数存在します。

まず頼りになるのが沖縄県中小企業支援センターや各市町村の商工会です。

これらの窓口では、無料で開業相談を受け付けており、事業計画書の作成や融資のアドバイスも受けられます。

また、地元に根ざした行政書士・税理士事務所では、地域特有の条例や申請事情にも精通しています。

たとえば、那覇市や沖縄市では風営法に関する相談が多く、対応実績のある専門家も多いです。

「自分で全部やろう」と抱え込まず、地域のリソースを活用することでスムーズな開業につながります。

税務署の手続きをしっかり行い、安心して飲食店経営を始めよう

飲食店の開業には、店舗の準備や人材確保に加えて、税務署や保健所などへの手続きが不可欠です。

なかでも「開業届」や「青色申告承認申請書」など、税務署に関わる書類は、経営の土台をつくる重要な第一歩といえます。

こうした税務署での届出は、「飲食店開業の流れ」の中でも初期に行うべき手続きであり、

正しい内容で、確実に、期限内に提出することが経営リスクを減らすカギです。

ただし、手続きの種類や提出先が多く、自己判断で進めてしまうとミスや遅れにつながることも少なくありません。

だからこそ、ミスなく確実に進めるなら、早めに準備を始め、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。

特に行政書士は、営業許可や消防・風営法関連の届出に精通しており、

地元の事情にも詳しいため、沖縄で飲食店を開業する際の強い味方になります。

「事業に専念するために、手続きは専門家に任せる」――それが、安心して飲食店経営をスタートさせるための近道です。

当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。

初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。