「コンカフェを開きたいけれど、どんな資格や手続きが必要なのか分からない…」と悩んでいませんか?初めての開業では、どこから手をつければいいか不安になりますよね。

でも安心してください。この記事を読めば、コンカフェ開業に必要な資格の種類や取得方法、手続きの流れが理解できるようになります。

実は、コンカフェを始めるために必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つが中心。この記事では、それぞれの資格の取り方や申請手続き、スムーズに開業を進めるコツまで詳しく解説します。

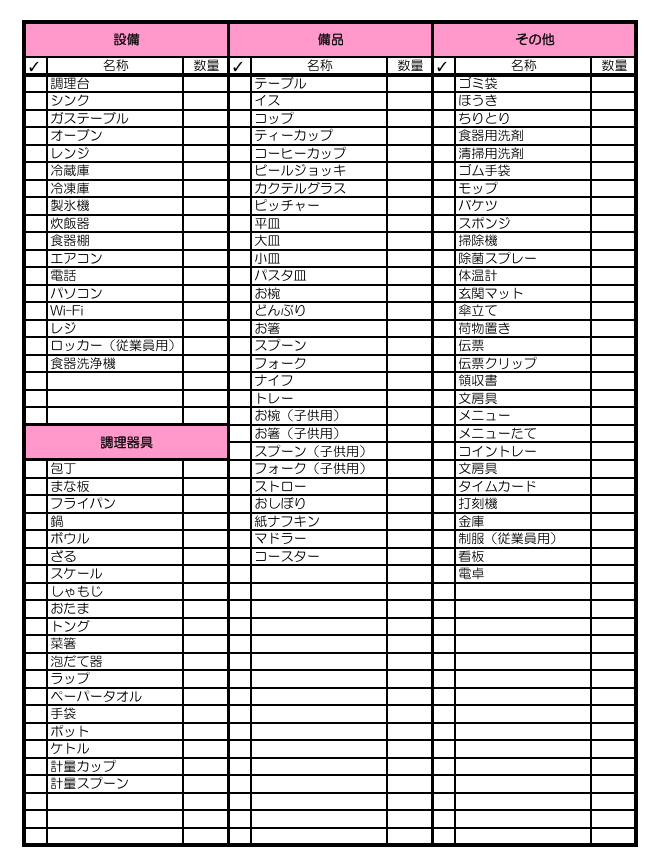

また、記事の後半では開業に必要な「設備備品チェックリスト」を掲載していますので、ご自由にご利用ください。

必要な知識をしっかり押さえれば、あなたの理想のコンセプトカフェを安心してオープンできます。今の不安を自信に変えて、一歩を踏み出しましょう。

コンカフェ開業に資格は必要?まず知っておきたい基本知識

コンセプトカフェ(コンカフェ)を開業しようと考えたとき、「特別な資格は必要なの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

コンカフェの場合、食品を扱う以上、衛生面や防火面の責任者資格を取得しておくことが求められます。ここを理解せずに開業準備を進めてしまうと、オープン直前で営業許可が下りないといったトラブルにもなりかねません。

この章では、コンカフェ開業時に誤解しやすい「資格の必要性」や「資格と許可の違い」、そして開業前に知っておくべき法律の基礎知識を分かりやすく解説します。

「資格がなくても開業できる」は誤解?

コンカフェを開業する場合、資格の取得が欠かせません。

飲食を提供する店舗として営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」の取得が法律で義務付けられているからです。

この許可を得るには「食品衛生責任者」を選任する必要があり、店主自身または従業員の誰かがこの資格を取得していなければなりません。

開業者自身が必ずしも取得する必要はありませんが、「資格を持った人がいなければ営業できない」というのが正確な表現です。

「資格=免許のようなもの」と考えがちですが、実際は店舗運営に必要な条件の一部。誤解したまま開業準備を進めると、営業開始が遅れてしまうこともあるため注意が必要です。

コンカフェ開業に関わる「資格」と「許可」の違い

多くの人が混同しがちなのが、「資格」と「許可」の違いです。

資格は知識・技能を証明するもので、許可は行政が営業を認めるものです。

たとえば、食品衛生責任者や防火管理者は「資格」。一方で、保健所の飲食店営業許可や警察署の風俗営業許可は「許可」にあたります。

どちらか一方だけでは営業できず、両方が揃って初めてお店を開くことが可能になります。

この2つの関係を理解しておくことで、開業スケジュールを効率的に立てられます。

コンカフェを開く前に理解すべき法的ルールとは

コンカフェを開業する前に、風俗営業法・食品衛生法・消防法といった複数の法律が関わることを理解しておく必要があります。

特に、メイド喫茶やコンセプトカフェの多くは「接待行為」とみなされることがあり、風俗営業1号許可が必要になる場合があります。

また、飲食を提供するためには保健所の営業許可、そしてお客様の安全を守るために消防署への防火管理者選任届なども欠かせません。

これらの手続きを怠ると、営業停止や罰則の対象となることもあります。

開業をスムーズに進めるためには、事前にどの法律が関係するのかを整理し、行政の窓口や専門家に確認しながら進めることが大切です。

2025年風俗営業法改正による罰則の内容

無許可営業に対する罰則

・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑

・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金

・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)

参考:警察庁|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の 一部を改正する法律(概要)

コンカフェ開業に必要な2つの資格

コンカフェを開業する際に特に重要となる資格が「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。

どちらも一見すると地味な資格に思えるかもしれませんが、営業許可の取得や安全な店舗運営のために欠かせない必須資格です。

食品衛生責任者は、飲食店としての衛生管理を担う立場。防火管理者は、火災や災害を防止するための安全対策を管理する役割を担います。

これらは法律で定められた責任者であり、資格がなければ営業許可そのものが下りないケースもあります。

この章では、それぞれの資格の内容や取得方法、そしてなぜ両方が必要とされているのかを、行政・保健所・消防の観点から詳しく解説します。

食品衛生責任者とは?コンカフェ経営に必須の資格

食品衛生責任者はコンカフェを開くすべての飲食店に義務付けられている資格です。

この資格は、店舗で提供する飲食物の安全を確保し、食中毒や衛生トラブルを防ぐために必要とされています。

取得方法はシンプルで、各都道府県の食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講するだけです。

講習は1日で完結し、修了証を受け取ることで資格が付与されます。費用は1万円前後が目安です。

つまり、食品衛生責任者とは「安全な飲食提供を行うための最低条件」。

この資格がなければ、保健所の飲食店営業許可が下りないため、開業準備の最初に取得すべき資格といえます。

防火管理者とは?安全な店舗運営に欠かせない資格

防火管理者は、火災を未然に防ぎ、来店客やスタッフの安全を守るための責任者です。

飲食店やカフェなどで一定規模以上の店舗を運営する場合、法律で選任が義務付けられています。

資格を取得するには、各地の消防署や自治体が実施する「防火管理講習」を受講します。

講習は1〜2日で完結し、受講後に「修了証」が交付されます。費用は5,000円〜7,000円ほどが一般的です。

この資格がないまま営業すると、消防法違反として罰則や営業停止のリスクもあります。

お客様に安心して過ごしてもらうためにも、防火管理者は「店舗の安全を守る柱」となる資格です。

この2つの資格が必要となる理由(行政・保健所・消防の観点から)

コンカフェの開業では、行政が定めた安全基準を満たすことが前提となります。

保健所の観点では、食品衛生責任者が店舗の衛生状態を管理することで、食中毒などのリスクを防ぎます。

一方、消防の観点では、防火管理者が火災防止のための点検・避難訓練などを実施し、万が一の事故を防止します。

つまり、この2つの資格は「安全で衛生的な店舗運営」を行うための両輪のような存在です。

どちらも単なる形式ではなく、行政からの信頼を得て営業許可を受けるための条件でもあります。

開業をスムーズに進めたいなら、資格取得を早めに進め、各機関への届出も確実に行うことが重要です。

食品衛生責任者の資格を取得する方法

コンカフェを開業するために避けて通れないのが「食品衛生責任者」の資格取得です。

この資格がないと、飲食店営業許可の申請自体ができず、オープンを延期せざるを得なくなるケースもあります。

取得方法は難しくなく、各都道府県の食品衛生協会が実施する講習会を受講するだけでOKです。

誰でも受講可能で、1日かけて講習を受けると修了証が発行されます。

ここでは、受講資格や申込みの流れ、講習の内容や費用の目安、そして修了後に必要な手続きについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

受講資格と申込先(誰でも取得できるの?)

食品衛生責任者の資格は年齢・学歴・職業を問わず、誰でも取得可能です。

飲食店を開業したい個人事業主はもちろん、将来的にカフェで働きたい人でも受講できます。

申込み先は、各都道府県の「食品衛生協会」。協会の公式サイトや窓口から講習会の開催日を確認し、希望日を選んで申し込みます。

一部ではオンライン申込にも対応しています。

すでに栄養士・調理師などの資格を持つ人は、講習を受けずに食品衛生責任者資格を自動的に取得できる場合もあります。

まずは、自分が受講対象かどうかを自治体の食品衛生協会に確認しておきましょう。

参考:食品衛生にかかわる資格|公益社団法人日本食品衛生協会

参考:全国の食品衛生協会|公益社団法人日本食品衛生協会

食品衛生責任者養成講習会の申込み手順

食品衛生責任者養成講習会の申込みは、次の3ステップで完了します。

①受講会場・日程の確認 → ②申込書の提出 → ③受講料の支払い、です。

まず、都道府県の食品衛生協会のサイトで開催スケジュールを確認し、希望の日程を選択します。

次に、申込書を提出し、受講料(1万円前後)を支払えば手続き完了です。

人気の講習会はすぐに定員が埋まるため、開業予定日の2〜3か月前には申し込みを済ませておくと安心です。

また、キャンセル規定がある場合もあるため、申込前に注意事項を確認しておきましょう。

講習会の内容・費用・所要時間の目安

食品衛生責任者養成講習会は、1日(約6時間程度)で修了できる実践的な講習です。

講習では、食品衛生法の基礎知識、食中毒防止策、施設の衛生管理方法、従業員教育のポイントなどを学びます。

講師は保健所職員や食品衛生の専門家が担当し、受講後には簡単な確認テストが行われます。

費用は地域によって異なりますが、おおむね10,000円〜12,000円前後が相場。

1日で資格を取得できる手軽さから、開業予定者にとって最初のステップとして人気の講習です。

修了証を受け取ったら何をすべき?(営業許可申請との関係)

講習を修了すると、「食品衛生責任者資格者証(修了証)」が交付されます。

この証明書は、飲食店営業許可申請の際に必ず保健所へ提出する必要があります。

営業許可を取得するには、店舗ごとに1名の食品衛生責任者を選任し、保健所に登録することが義務付けられています。

つまり、修了証を受け取った時点で、ようやく営業許可申請の準備が整うという流れです。

申請時には、修了証の原本またはコピーを添付します。

講習を終えて満足するのではなく、速やかに営業許可申請に進むことが開業成功への近道です。

防火管理者の資格を取得する方法

コンカフェのようにお客様が集まる店舗では、火災などの災害を未然に防ぐための安全管理が欠かせません。

その中心的な役割を担うのが「防火管理者」です。防火管理者の資格を取得しておくことで、消防法に基づいた安全対策を実施できる体制を整えられます。

資格の取得は決して難しくなく、消防署や自治体が実施する講習を受講することで誰でも取得可能です。

ここでは、防火管理者が必要となる店舗の条件から、講習の申込み方法、修了証の受け取り方、さらに修了後に行う「選任届」の提出までを順を追って解説します。

防火管理者が必要になる店舗の条件とは?

一定規模以上の飲食店では防火管理者の選任が法律で義務付けられています。

消防法では、収容人数が30人以上、または延べ面積が300㎡を超える建物で防火管理者の設置が必要と定められています。

ただし、規模が小さくても、ビルや複合施設の一部に入居している場合は管理権限の関係で選任が求められることもあります。

つまり「うちは小さい店舗だから関係ない」と思っていても、消防署の判断で選任が必要になるケースもあるのです。

開業前に必ず所轄の消防署へ相談し、自分の店舗が防火管理者設置の対象となるかを確認しておきましょう。

講習の申込みから修了証交付までの流れ

防火管理者講習は、次の4ステップで取得できます。

①受講要件の確認 → ②講習会への申込み → ③講習の受講 → ④修了証の交付、という流れです。

まずは所轄の消防署や消防試験研究センターのサイトで、開催日程と会場を確認します。

申込み方法は、窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで行い、定員になり次第締切となります。

講習を受けると、その日のうちに「防火管理講習修了証」が発行されます。

受講後は、この修了証をもとに消防署へ「防火管理者選任届」を提出することで、正式に防火管理者として登録されます。

講習費用・日数・受講場所の目安

防火管理者講習は、店舗の規模に応じて「甲種」と「乙種」に分かれます。

一般的なコンカフェなどの小規模店舗であれば、多くの場合「乙種防火管理者講習」で十分です。

乙種講習は1日(約5時間)で修了でき、費用は5,000円〜7,000円前後が相場です。

一方、より大規模な店舗や複合施設の場合は「甲種講習」(2日間)が必要で、費用は8,000円〜10,000円程度となります。

講習は地域の消防署や自治体指定の施設で定期的に開催されています。

人気の日程はすぐに満席になるため、開業予定の1〜2か月前には受講予約を済ませておくのが理想的です。

修了後に必要な「防火管理者選任届」の提出方法

講習を修了して資格を得たら、次に行うのが「防火管理者選任届」の提出です。

この届出を提出しないと、防火管理者として正式に認められず、営業開始時に指導を受けることもあります。

提出先は、店舗所在地を管轄する消防署。

届出書には、防火管理者の氏名、講習修了証の写し、店舗の構造や収容人数などを記載します。

提出のタイミングは、営業開始の前日までが原則です。

届出を完了させておくことで、消防法上の体制が整い、安心して店舗運営をスタートできます。

開業準備の最終チェックとして、必ず忘れずに提出しましょう。

資格以外に必要なコンカフェ開業の主な手続き

資格を取得しただけでは、コンカフェを開業することはできません。

実際の営業を始めるためには、保健所・警察署・消防署・税務署など、複数の行政機関での手続きが必要になります。

とくに「飲食店営業許可」と「風俗営業許可」は、コンカフェの営業形態によってはどちらも欠かせないケースが多いです。

ここでは、開業前に必ず確認しておきたい4つの主要な手続きを詳しく解説します。

飲食店営業許可(保健所)

コンカフェを開業するには必ず「飲食店営業許可」が必要です。

この許可がないと、ドリンクや軽食の提供ができず、営業そのものが違法になります。

保健所は「食品の安全と衛生環境」を管理しており、店舗設備や厨房構造が衛生基準を満たしているかを確認するからです。

申請前に店舗の図面や厨房設備の配置を準備し、保健所による現地検査を受ける流れになります。

開業スケジュールに大きく関わる手続きなので、物件契約後はすぐに申請準備を進めましょう。

風俗営業1号許可(警察署)

もしコンカフェで「接客を伴う営業(トークや同席など)」を行う場合は、警察署に「風俗営業1号許可」の申請が必要です。

この許可を取得せずに営業を行うと、風営法違反となり、罰則を受ける可能性があります。

警察署では、店舗の構造・照明・営業時間・客席配置などが細かく審査されます。

たとえば、客席の明るさや見通し、個室の有無といった点も審査対象です。

申請から許可までには通常2ヶ月ほどかかるため、余裕を持って計画を立てることが大切です。

消防法上の届出(消防署)

コンカフェでは、店舗内で火気を扱うことが多いため、「消防法上の届出」も欠かせません。

具体的には、「防火対象物使用開始届出書」や「消防設備設置届出書」などを消防署に提出する必要があります。

この手続きの目的は、万が一の火災時にお客様とスタッフの安全を確保することです。

店舗内には、消火器・誘導灯・非常口表示など、基準に沿った設備を整えなければなりません。

防火管理者の選任届も含めて、開店前に必ず消防署の確認を受けておくと安心です。

その他の届出・準備(税務署・開業届・労務関連など)

上記の許可以外にも、開業時には税務署や社会保険関係の手続きが必要です。

まず、個人事業として開業する場合は「開業届」を税務署に提出し、事業開始を正式に申告します。

また、スタッフを雇う場合は、労働保険・社会保険の加入手続きも忘れてはいけません。

事業規模が拡大すると、雇用契約書や給与管理の整備も求められます。

これらの手続きは、後回しにするとトラブルの原因になりやすいため、開店準備と並行して計画的に進めておきましょう。

コンカフェ開業に必要な手続きの進め方のコツ

コンカフェ開業では、資格取得や許可申請が複数の機関にまたがるため、全体のスケジュール管理がとても重要です。

流れを把握しておかないと、「講習の予約が取れない」「申請が遅れてオープンが延びる」といったトラブルになりかねません。

ここでは、資格取得から営業開始までのスケジュールの立て方、手続きを効率化するポイント、そして多くの人がつまずく注意点を具体的に解説します。

開業スケジュールの立て方(資格取得から営業開始までの目安)

まず、開業までのスケジュールを逆算して計画することが大切です。

なぜなら、食品衛生責任者や防火管理者の講習には日程が限られており、受講予約が混み合う時期もあるからです。

たとえば、資格取得にはそれぞれ1日〜2日ほど、さらに飲食店営業許可や風俗営業許可には申請から1~2ヶ月程度かかります。

物件契約から営業開始までは、最低でも2〜3か月の準備期間を見ておくのが安心です。

事前に講習会の開催日や申請スケジュールを確認して、無理のない計画を立てましょう。

資格取得と許可申請を同時進行させるポイント

コンカフェ開業をスムーズに進めるには、資格取得と許可申請を同時に進めるのがコツです。

なぜなら、資格講習の修了証を待ってから申請準備を始めると、全体のスケジュールが遅れてしまうためです。

たとえば、食品衛生責任者の講習予約と並行して、保健所への申請図面作成や警察署への相談を進めておくと効率的です。

また、消防署への届出書類も早めに確認しておくことで、後の修正を防ぐことができます。

複数の手続きを同時に進める意識を持つことで、開業までの期間を短縮し、余裕をもってオープンを迎えられます。

書類準備・行政手続きでつまずきやすいポイント

多くの開業者が悩むのが、書類の不備や申請内容のミスによる再提出です。

とくに、図面の縮尺・設備の記載漏れ・申請書の記入ミスなどはよくあるトラブルです。

その理由は、各機関で求められる書類形式や提出方法が異なり、初めての人にはわかりにくいからです。

たとえば、保健所・消防署・警察署でそれぞれ異なる図面を求められるケースもあります。

事前に担当部署へ確認を取り、疑問点は早めに相談しておくことが重要です。

ミスを防ぐことで、開業手続き全体をスムーズに進められます。

【当事務所の報酬について】

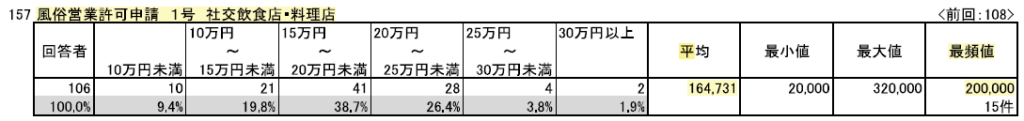

当事務所では、コンカフェ開業に必要な「風俗営業許可申請(1号)」の申請を132,000円~(税込み)で承ります。

令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、200,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り132,000円~(税込み)で対応いたします。

コンカフェ開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。

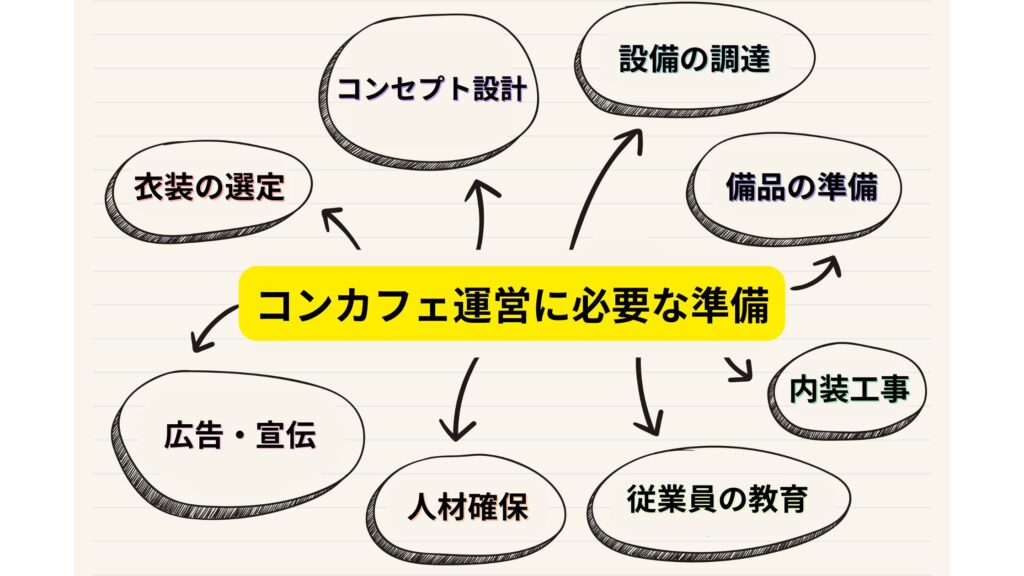

開業準備は資格だけじゃない!運営面で必要な準備

コンカフェの開業では、資格や許可を取得するだけでなく、「お客様に選ばれるお店づくり」も欠かせません。

コンセプトの明確化、店舗の雰囲気づくり、スタッフ教育など、運営面の準備が売上や評判を大きく左右します。

ここでは、コンカフェの世界観を形にするために必要な運営準備を3つの視点から紹介します。

「資格は取ったけど、開店準備が進まない…」という人も、ここを押さえることで理想の店舗づくりがぐっと現実に近づきます。

コンセプト設計とメイド服などの制服準備

まず最初に取り組むべきは、店舗のコンセプトを明確にすることです。

なぜなら、コンセプトはお店の方向性を決め、制服・内装・メニュー・接客スタイルなどすべての基盤となるからです。

たとえば、「王道メイド喫茶」「アニメ作品コラボ」「和風コンセプト」など、テーマを具体的に定めることで、ファン層を明確にできます。

制服デザインもコンセプトに合わせて制作・発注を行い、店舗の世界観を統一しましょう。

しっかりとしたコンセプト設計ができていれば、SNS発信やリピーター獲得にもつながります。

店舗設備・内装・備品の準備

次に重要なのが、店舗の設備と内装、そして営業に必要な備品の準備です。

なぜなら、保健所の営業許可には一定の衛生設備が必要であり、消防法上の基準も満たさなければならないためです。

手洗い設備・換気設備・消火器・避難経路などの基準を満たすことはもちろん、コンセプトに合わせた内装デザインも集客力を左右します。

加えて、食器・レジ・POSシステム・照明などの備品も早めにリストアップしておきましょう。

設備とデザインを両立させることで、安全で魅力的な店舗づくりが実現します。

飲食店の設備備品チェックリストのダウンロード(無料・登録不要)はこちらから。

飲食店の設備備品チェックリスト

スタッフ採用と接客マナー教育

コンカフェの印象を決めるのは、スタッフの接客品質です。

どんなに内装が魅力的でも、対応が不十分だとお客様はリピートしません。

そのため、採用段階で「お店の世界観に合う人材」を見極め、開業前にしっかりと教育を行うことが重要です。

具体的には、笑顔・あいさつ・会話のトーン・SNSでの発信マナーなど、細かいルールを共有しておきましょう。

接客力の高いスタッフが揃うことで、お客様が安心して楽しめる空間を提供でき、店舗の評価にもつながります。

資格取得と許可申請をスムーズに進めるなら専門家への相談がおすすめ

コンカフェを開業するには、食品衛生責任者・防火管理者の資格取得に加えて、飲食店営業許可や風俗営業1号許可、消防への届出など、複数の行政手続きが必要です。

これらをすべて自分で進めようとすると、書類の作成や窓口対応に多くの時間と労力がかかります。

こうしたとき頼りになるのが、行政書士などの専門家です。

行政書士は、各種許可申請や必要書類の作成、図面の整備、警察署・保健所への相談対応などを代行できます。

専門家に依頼することで、手続きの抜け漏れを防ぎ、スケジュールに余裕をもって開業準備を進められます。

資格取得や書類準備の負担を減らせば、あなたは店舗コンセプトづくりやスタッフ教育など「理想のコンカフェ」を形にする部分に集中できるでしょう。

開業をスムーズに進めたい方は、信頼できる行政書士に相談してみてください。

当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。

初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。