沖縄でスナックを開業したいけれど、「開業届って本当に必要?」「どうやって書けばいいの?」と不安を感じていませんか。

特に初めての開業では、用語も手続きも分かりづらく、何から手をつけてよいか迷ってしまう方が多いのです。

しかし安心してください。実は開業届の書き方には決まったポイントがあり、流れを押さえれば難しい手続きではありません。

この記事を読めば、開業届の必要性から記入のコツ、提出期限やメリット・デメリットまで一通り理解でき、迷わず手続きを進められるようになります。

本記事では国税庁の公式情報や沖縄の税務署の特徴を踏まえながら、スナック開業に特化した解説をしています。

飲食店営業許可や消防手続き、風営法の届出などスナック特有の手続きについても触れるので、開業準備全体の見通しも立てられます。

開業届と共に各種手続を正しく理解することで、青色申告や社会的信用といったメリットを得ながら、安心してスナック経営をスタートできるでしょう。

開業届とは?小規模のスナックでも提出が必要?

スナックを開業する際に「開業届って本当に必要なの?」と疑問に思う方は少なくありません。

特に小規模で始める場合や、友人同士で気軽に営業したいと考えている方ほど、提出の必要性を軽く見てしまいがちです。

しかし、開業届は事業を正式に始めたことを税務署に知らせるための大切な手続きです。

ここでは、開業届の基本的な役割から、小規模スナックでも提出が必要なのか、そして未提出時の扱いについて分かりやすく解説します。

開業届とは?提出が必要な理由

開業届とは「事業を開始したことを税務署に知らせるための届出」です。

提出が必要な理由は、所得税や住民税の計算、青色申告の承認を受けるために不可欠だからです。

開業届を提出していないと、青色申告による65万円の控除を受けられず、結果的に税負担が重くなることもあります。

「提出することで節税メリットが得られる」という点が重要です。

これからスナックを開業する方は、事業を正式に始める第一歩として、開業届の提出を前向きに考えるべきでしょう。

スナックのような小規模店舗でも開業届は必要?

「自宅の一部で数人だけを相手に小さく始めるスナックでも、本当に開業届が必要なの?」と感じる方も多いでしょう。

しかし、開業届は規模の大小に関係なく原則として提出が必要です。

なぜなら、事業として収入を得ている以上、税務署に事業開始を届け出ることが法律(所得税法229条)で義務付けられているからです。

規模が小さいと「申告の必要がない」と誤解されがちですが、税務上は同じ扱いです。

むしろ小規模だからこそ、開業届を出して青色申告を選択することで経費計上の幅が広がり、経営を安定させやすくなります。

開業届を提出しない場合の扱い(罰則はあるの?)

「提出しなかったら罰則があるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

ですが、開業届を提出しなくても罰則はありません。ただし提出しないことによるデメリットは確実に存在します。

もし提出していなければ、赤字を翌年に繰り越せないため、経営が厳しい年に大きな負担となってしまいます。

「出さなくても罰則はないが、出さないと損をする可能性が高い」というのが実情です。

提出を後回しにするのではなく、開業から1ヶ月以内に手続きを済ませておくことをおすすめします。

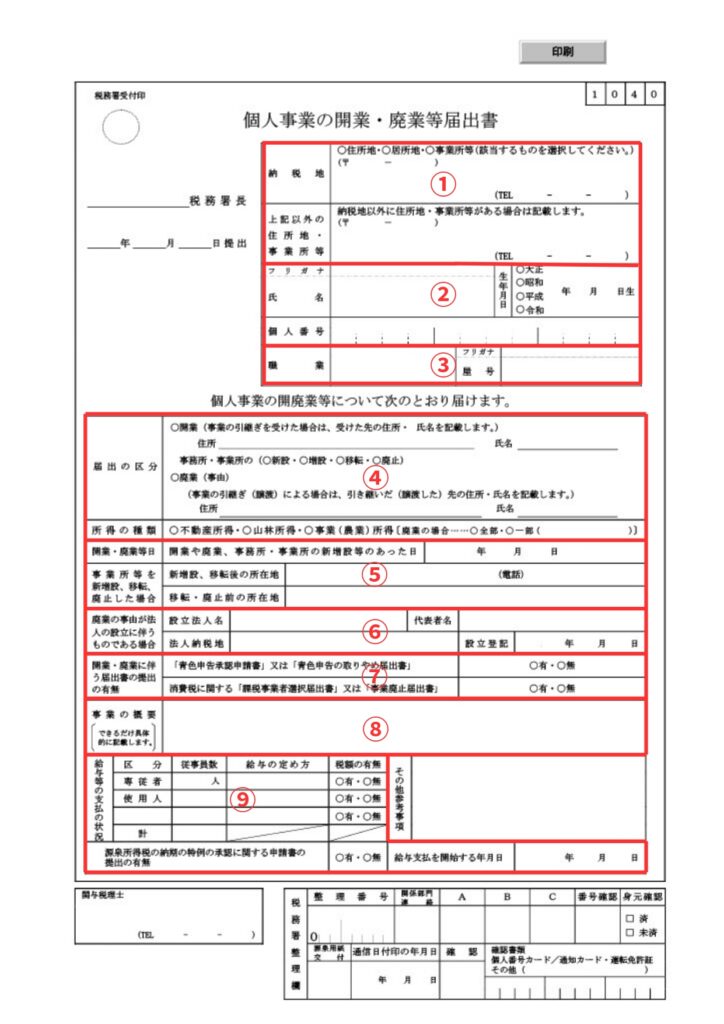

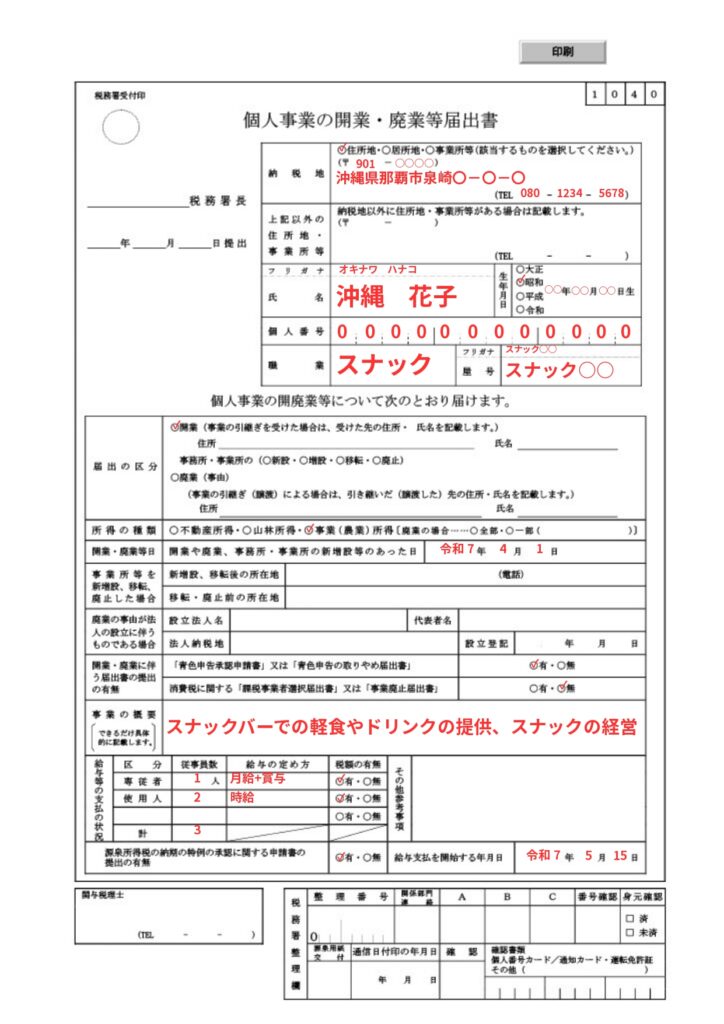

スナック開業届の書き方(記入項目ごとの解説)

開業届は一枚の書類ですが、記入項目は多く、初めての方にとっては戸惑う部分も少なくありません。

しかし、一つひとつの項目を理解すれば、決して難しいものではなく、むしろ自分のスナックを「正式に始める実感」を持つきっかけにもなります。

ここでは、国税庁の書式をもとに、開業届の記入項目を順番に解説します。

実際のスナックの例も交えながら説明するので、手元に届出書を用意して読み進めると理解が深まります。

開業届の入手方法(国税庁サイト・税務署窓口)

開業届は「国税庁の公式サイトからダウンロード」または「最寄りの税務署窓口で受け取る」方法で入手できます。

全国共通の様式が定められており、どちらの方法でも同じ用紙を取得することが可能です。

手軽さを求めるならネットから、記入の相談もしたい場合は税務署窓口が安心です。

状況に応じて使い分けると良いでしょう。

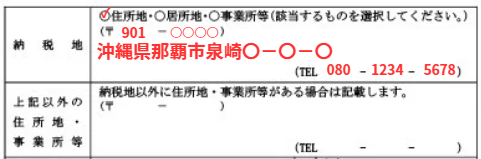

①納税地、上記以外の住所地・事業所等

「納税地」は、どの税務署が担当するかを判断するために記載が必要になります。

原則としては住所地が納税地となりますが、特例の申出をすることで店舗の所在地を納税地とすることも可能です。(No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁)

そのため「納税地」欄には自身の郵便番号と住所を記入します。

電話番号は、固定電話と携帯電話、いずれの番号で記載しても構いません。

「上記以外の住所地・事業所等」欄には、店舗の所在地を記入します。

住所地と店舗の所在地が同一の場合には記載不要です。

②氏名、生年月日、個人番号

「氏名、生年月日、個人番号」は、事業主本人の基本情報を記入します。

間違いがないよう正確に記入しましょう。

また、個人番号とはマイナンバーのことを指します。

12ケタの番号を記載する必要があるのでマイナンバーカードを確認しながら記入するのがおすすめです。

マイナンバーが分からない場合には、「マイナンバー入りの住民票」を取得することで確認できます。

ミスなく記載するためには、免許証やマイナンバーカードなどの公的書類を確認しながら書き写すのが最も確実です。

③職業、屋号(スナックの店名)

「事業の種類」欄には、事業内容を簡潔に記載します。

スナックの場合、「スナック」「飲食店業」「接客を伴う飲食業」などと記載するのが一般的です。

また、屋号はお店の名称を意味します。

必須項目ではないため、必ずしも記載する必要はなく空欄でも構いません。

ただし、事業用の銀行口座を開設する場合などに屋号を確認される場合もあるため、記載しておく方が便利ともいえます。

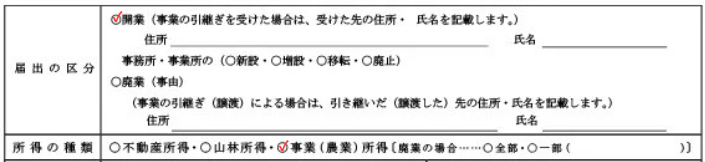

④届出の区分、所得の種類

「届出の区分」欄は、新規開業の場合「開業」の項目にチェックを付けます。

事業の引継ぎによる開業の場合には「住所」「氏名」の項目にも記載が必要です。

スナック開業の場合「所得の種類」は、「事業(農業)所得」にチェックを付けます。

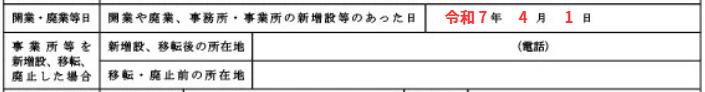

⑤開業・廃業等日、事業所等を新増設・移転・廃止した場合

開業日は、実際に営業を始めた日を指します。

開業届は、この日を基準として「1ヶ月以内」に提出が必要です。

提出が遅れると青色申告の承認が翌年以降にずれ込み、所得税の控除を受けられなくなる可能性があります。

提出が遅れても罰則はありませんが、メリットを最大化するなら早めの手続きが安心です。

「事業所等を新増設・移転・廃止した場合」欄は、増設や移転等があった場合に記載が必要となります。

新規開業の場合は空欄のままで構いません。

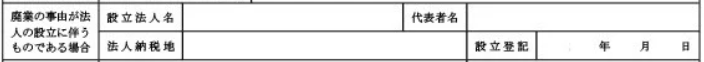

⑥廃業の事由が法人の設立に伴う者である場合

「廃業の事由が法人の設立に伴う者である場合」欄は、個人事業主が法人を設立した場合に記載が必要となります。

記載する内容は、「法人の名称」「代表者の氏名」「法人の所在地」「設立年月日」です。

登記簿を確認しながら記入しましょう。

新規で開業する場合には空欄で構いません。

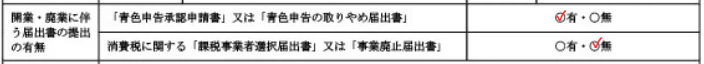

⑦開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届には「青色申告を希望するかどうか」を記入する欄があります。

節税を考えるなら「青色申告」を選択するのがおすすめです。

最大65万円の控除が受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せるなどのメリットが大きいからです。

ただし、65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳や決算書への添付資料が必要になったりと手間がかかる面もあります。

また、毎年3月15日までに青色申告を受けるための手続きがです(3月15日以降に開業する場合は、開業から2ヶ月以内)。

参考:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

「課税事業者選択届出書」とは、消費税の納付免除を受けない場合に提出する書類です。

スナックに限らず、事業をおこなう者は、原則としてお客様から支払われた消費税を国に納めなければいけません。

しかし、年間の売上が1,000万円以下の事業者は納税を免除される特例があります。

「課税事業者選択届出書」は、特例を受けずに納税する事業者(課税事業者)となることを申告するための書類ともいえます。

特例を受ける事業者(免税事業者)となる場合には「無」にチェックを付ければ良く、免税事業者を選択するという書類などは必要ありません。

ただし、免税事業者を選択すると、免除された分の消費税を取引先が負担しなければならないなどのデメリットもあります。

取引先との信頼関係が崩れてしまう恐れもあるので、しっかりと検討して選択しましょう。

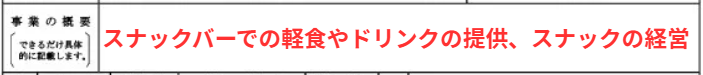

⑧事業の概要

「事業の概要」欄は、具体的な記載が求められていますが、一般的にイメージできる内容で記載しておけば大丈夫です。

スナックの場合、「スナックバーでの軽食やドリンクの提供、スナックの経営」「夜間における飲食物の提供、スナック経営」などと記載すると良いでしょう。

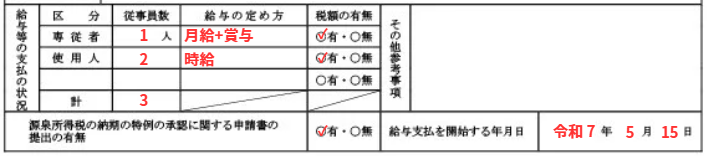

⑨その他の記載項目

開業届の最後は、給与の支払い等に関する項目です。

これらの項目を記載することで、所得税の納付に関する情報を申告できます。

「給与等の支払の状況」欄では、従業員の給与に関する状況を記載します。

専従者とは、事業主と同一生計の家族や親族を指し、使用人は専従者以外の従業員です。

それぞれ、人数と給与の定め方を記載します。

給与の定め方とは、支払方法を意味しており「月給」や「時給」、「月給+賞与」などと記載します。

「税額の有無」欄は、基本的に「有」にチェックを付け、該当する従業員の全員に所得税がかからない場合に「無」をチェックします。

「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書の提出の有無」欄は、所得税納付の特例を受ける場合に「有」のチェックが必要です。

所得税納付の特例とは、所得税の納付期間に猶予をもたせる制度です。

原則、所得税は給与支払日の翌月10日までに毎月納付しなければいけません。

しかし、特例を受けると、1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌年の1月20日までに納付すれば良くなります。

参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

「給与支払を開始する年月日」には、実際の給与支払日を記入してください。

記入例サンプルで確認

最後に、実際の記入例を参考にすることで理解が深まります。

国税庁や税務署で公開されているサンプルを参考にするのも良いでしょう。

実際の用紙に沿った例を見ることで、自分のスナックの状況に当てはめやすくなります。

迷ったらサンプルを確認し、実際の記載に落とし込むことが失敗を防ぐ近道です。

開業届の提出方法と提出先

開業届は記入して終わりではなく、正しい方法で提出することが大切です。

提出先は事業所の所在地を管轄する税務署ですが、提出の方法や注意点を押さえておかないと、再提出になることもあります。

ここでは「提出の方法」「提出先の調べ方」「提出後の控えの扱い」について解説します。

提出の方法(窓口・郵送・e-Tax)

開業届は「窓口提出」「郵送」「e-Tax」の3つの方法で提出できます。

窓口なら相談しながら提出でき、郵送は時間が取れない方に便利です。

e-Taxはオンラインで完結できるため、最近利用者が増えています。

自分のライフスタイルに合った方法を選べるのがポイントです。

特に初めてで不安がある方は、窓口で直接確認しながらの提出をおすすめします。

提出先税務署の調べ方

提出先は、開業者の住所を管轄する税務署です。

沖縄県の場合、「那覇、北那覇、沖縄、名護、宮古島、石垣」のいずれかの税務署となります。

どの税務署がどの地域を管轄しているかは参考サイトをご確認ください。

参考:税務署所在地・案内|沖縄国税事務所

提出後に控えをもらう重要性

開業届を提出したら、必ず「控え」をもらっておくことが重要です。

控えは開業届を提出した証明書となり、金融機関の口座開設や各種許可申請に必要になるからです。

しかし近年では、押印の廃止により届出書と控えに受付印を押してもらえなくなりました。

代わりとなる受理証などが発行できるかを確認し、控えの代わりにすると良いでしょう。

郵送やe-Taxの場合も、必ず控えが返送されるように準備しておくことが大切です。

開業届を提出するメリットとデメリット

開業届を出すことで得られるメリットは多くありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。

税務面での優遇措置や社会的信用の獲得は大きな利点ですが、申告や記帳の手間といった負担も伴います。

ここでは、開業届を提出することによるメリットとデメリットを整理し、実際の事業運営にどのように影響するかを分かりやすく解説していきます。

開業届を提出するメリット(青色申告、社会的信用など)

開業届を提出する最大のメリットは「青色申告が可能になる」ことです。

青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、節税効果が期待できます。

結果として、事業の資金繰りを安定させやすくなるのです。

さらに、正式に「事業主」と認められることで社会的信用も高まり、融資や取引先との契約がスムーズに進む利点もあります。

特に金融機関は開業届の提出有無を確認することが多いため、資金調達を考える人にとって必須といえるでしょう。

開業届の提出は節税と信用力の向上という2つの大きなメリットをもたらすのです。

開業届を提出するデメリット(税務上の注意点など)

一方で、開業届を出すと税務署に「事業を始めた」と正式に認識されるため、帳簿付けや確定申告の義務が発生します。

つまり、毎年の記帳や申告作業の負担が増える点がデメリットといえるでしょう。

特に青色申告を選んだ場合は、複式簿記での帳簿作成が必要になります。

専門知識がなければ難しく感じる人も多く、税理士への依頼や会計ソフトの導入が必要になることもあります。

また、利益が少なくても事業所得として扱われるため、扶養控除の対象外になるケースや、国民健康保険料・年金額が増えるリスクもあります。

メリットが大きい反面、税務面の負担やコスト増を招く点はしっかり理解しておく必要があります。

スナック開業で必要なその他の手続き

スナックを開業する際には、税務署への開業届だけでは営業できません。

飲食業としての基本的な許可に加え、消防法や風営法に関連する届出が必要になるケースがあります。

とくに「接待の有無」や「営業時間の長さ」によって申請先や提出書類が変わるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

以下で、代表的な4つの手続きを詳しく見ていきましょう。

飲食店営業許可申請(保健所)

スナック開業の第一歩は、保健所での「飲食店営業許可」の取得です。

これがなければ食品や飲料を提供する営業はできません。

申請の際には厨房設備や手洗い場の設置状況が基準を満たしているかがチェックされます。

基準を守ることで、安全な飲食提供と利用者の信頼につながります。

飲食店営業許可を早めに準備しておくことで、開業スケジュールに余裕が持てるでしょう。

消防法関係の届出(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届など)

スナックは人が集まりやすい場所であるため、消防法上の安全対策も欠かせません。

営業開始前には「防火対象物使用開始届」や「防火管理者選任届」を消防署に提出する必要があります。

この手続きを怠ると安全確保が不十分と判断され、営業停止などの指導を受ける可能性もあります。

逆に、きちんと届出をしておけば火災リスクの軽減や安心感の提供につながります。

消防関連の手続きは、安全と信用を守るための大切な準備です。

風営法上の許可(接待の有無による違い)

スナックの特徴として、接待を伴うかどうかで必要な許可が変わります。

カラオケや会話を通じて「接待」にあたるサービスをする場合は、警察署で「風俗営業許可」が必須です。

一方、単にお酒を提供するだけで接待を行わない場合は、この許可は不要です。

ルールを誤解すると無許可営業となり、罰則の対象になるため注意が必要です。

適切な許可を取得することが、安心して営業を続けるための土台となります。

深夜酒類提供飲食店営業届(深夜営業の場合)

スナックを深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出が必要です。

この届出は警察署に行うもので、深夜にお酒を提供する店舗の安全確保と周辺環境への配慮を目的としています。

提出を怠ると、無届営業として指導を受けたり、最悪の場合は営業停止になるリスクがあります。

逆に、きちんと届出をすれば安心して深夜営業ができ、客層の幅も広がります。

深夜営業を計画するなら、必ず事前に手続きを済ませておくことが重要です。

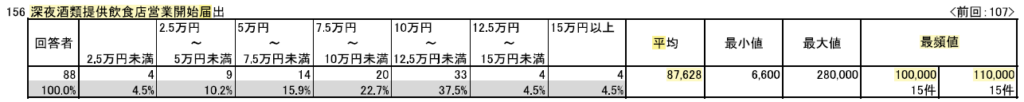

【当事務所の報酬について】

当事務所では、スナック開業に必要な「深夜酒類提供飲食店営業開始」の届出を77,000円~(税込み)で承ります。

令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、100,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り77,000円~(税込み)で対応いたします。

スナック開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。

まとめ|スナック開業届の書き方と提出の流れ

スナックを始める際には「開業届」の提出が基本です。

提出は義務とされていますが、実は出さなかった場合に罰則はありません。

とはいえ、青色申告ができるようになったり社会的信用が高まるといった大きなメリットがあるため、提出しておく方が圧倒的に有利です。

実際の手続きでは、国税庁サイトや税務署窓口で用紙を入手し、氏名・住所・屋号・事業開始日などを記入して提出します。

さらに、スナックの運営には飲食店営業許可や消防法上の届出、接待の有無に応じた風営法許可、深夜営業をする場合の警察署への届出も欠かせません。

開業届と合わせて、これらの手続きを漏れなく行うことが安心経営につながります。

しかし、初めての方にとっては用語や手続きが複雑で「どこから始めればいいのか分からない」と感じるのが自然です。

そうしたときは行政書士に相談するのがおすすめです。

専門家に依頼することで、必要な書類の作成から提出先の確認までスムーズに進められ、安心して開業準備に集中できます。

スナック開業を成功させるために、「開業届を提出するメリットを活かすこと」「飲食業・消防・風営法などの関連手続きを忘れないこと」を意識して準備を進めましょう。

当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。

初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。